本日は、インターネット、パラダイムシフト、ソーシャルメディア、そして、日本ブランドの危機について理解していただくために筆をとりました。これらファクターが絡み合い、既存の広報、広告、マーケティング戦略を大転換しない限り、日本のグローバルブランドが今後数年のうちにローカルなガラパゴスブランドに転落するという危機感を共有していただきたいと考えています。

- まず、インターネットがあります。

InternetWorldStats.comによれば2010年6月30日時点で、世界の総人口は68.5億人、インターネットユーザ数は19.7億人、普及率28.7%に達しています。そのトップ20には、日本、欧米諸国などに加え、中国、ロシア、インド、ブラジル、イラン、トルコ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなどBRICsおよび途上国が顔を出し、2000年からの伸びが13,000%を越えるイラン、12,000%を越えるベトナムはもとより、BRICsは軒並み1,000%を越えています。OECD加盟国のインターネット普及がこれ以上見込めない中、BRICs、途上国は猛烈な勢いでインターネットが普及しています。 Source:InternetWorldStats.com / Top 20 countries

Source:InternetWorldStats.com / Top 20 countries

次にブロードバンド化があります。2008年に発表されたEUの世帯別ブロードバンド普及率ですが、蘭が77%でトップ、英独仏は47%、33%、 48%、EU27カ国の平均でも36%に達しています。調査されたのは2007年ですから今日までの3年間に平均普及率は40%をを越え、50%に迫って いるのではないでしょうか。 Source:EU / E-Communications Household Survey 2008 (pdf)

Source:EU / E-Communications Household Survey 2008 (pdf)

米国の最新のデータを見ると、こちらは世帯ではなく、インターネットユーザのBB普及率となっていますが、今年の5月時点でBB化は66%にまで進展しています。 Source:PEW / Home Broadband 2010 (pdf)

Source:PEW / Home Broadband 2010 (pdf)

そして、中国の場合、BB化はもっと猛烈です。今年1月に発表されたCNNICのレポートによれば、3億4,600万人がBBユーザだとしています。これは全インターネットユーザの90.1%にあたり、前年比7,600万人が増加したとしています。 Source:CNNIC / The 25th Survey Report (pdf)

Source:CNNIC / The 25th Survey Report (pdf)

このブロードバンド化の進捗は世界で起こっています。

インターネットは情報通信の基盤でもあり、媒体としての側面もあります。世界のどこにいても、インターネットにアクセスさえできれば、そしてブロードバンド化していれば、IP電話、ビデオ電話、email、chat、Web、Blog、SNSなどを使って地球の裏側にいる人と会話すること、つながることができます。インターネットにアクセスさえできれば、朝日新聞であれ、New York TimesやCNNであれ、BBCであれ、マスメディアのWebサイトへアクセスし、最新ニュースや情報を入手することができます。業界紙・誌のWebサイト、業界フォーラムなども同じですし、企業や団体のWebサイトへアクセスすることができます。

今まで地理的、時間的、経費的な障害によってコミュニケーションを行うことさえ難しかった人々とコンタクトしたり、ビジネスを行ったり、一緒に社会貢献活動を行うことさえ可能になりました。今までのビジネスのやり方、仕事の仕組みを大きく変えたのがインターネットだと言えます。

そのインターネット、ブロードバンドが先進国だけではなく、BRICsおよび途上国にも広く普及し始めています。これらは世界がひとつにつながるプラットフォームだと言うことができます。 - このインターネットユーザの増大とブロードバンド化がパラダイムシフトへとつながっています。

上で見てきたように、世界中の一般市民、消費者が、インターネットへアクセスできるようになり、月額固定料金でのブロードバンド化が進捗することによって、常時インターネットにアクセスするユーザが増えてきました。

その中の先端ユーザ達は独自ドメインを取得し、自分のWebサイトを立ち上げるものも出てきました。企業、団体、マスメディアのWebサイトへアクセスするだけに飽き足らず、自分でWebサイトを立ち上げ、様々な情報やコンテンツを発信するユーザが増えてきたのです。しばらくすると、Blogを書くユーザも出てきました。世界最初のBlogのひとつは1994年に始まったとされていますが、1999年にサービスを開始したBloggerなど無料でBlogサービスを提供するプロバイダーも現れ、2004年頃までには政治、経済面でBlogは大きな影響力を発揮するようになってきました。

Source:Wikipedia / Blog

その後、専門家だけではなく、一般ユーザ・消費者が自分の日々の出来事をつづったり、ニュース、映画、ミュージック、セレブ、ブランドに関する意見・評価などをBlogから発信し始め、多くのインターネットユーザがBlogにコメントしたり、購読を始めるようになりました。

2009年1月時点で、2002年以降にインデックスされたBlogの数は1.33億件、世界でBlog記事を読むユーザ数は3.46億人(2008年3月)に達しています。

Source:The Future Buzz / Social Media, Web 2.0 and Internet Stats

これだけBlogやその読者が増えてくると、トップBlogの中には読者数が数万人、数十万人を越えるケースも出てくるようになり、小規模な既存マスメディアサイトのトラフィックを上回る規模のものもあります。Blogによって個人の発信力が飛躍的にアップしてきたため、既存のマスメディアや企業、団体が行う情報発信のボリュームおよびクオリティと肩を並べてきました。

そして、既存のマスメディアと違い、オープン、対等な関係でコメントしたり、違う意見を戦わせたり、友人や同僚を巻き込んで自分のBlogに発表するといった会話が成り立ってきました。

また、WebやBlogだけではなく、情報発信の一部として、一般ユーザ・消費者が独自に制作したビデオをYouTubeなどに投稿する例も出てきました。

中でも下のビデオは2006年6月、二人の知り合いがダイエットコークにメントスを入れた噴出実験を撮影したものです。同様の噴出実験ビデオをいくつも投稿していますが、世界中のユーザが飛びつき、それぞれ数10万回から数百万回も再生されました。 Source:YouTube / Experiment #10

Source:YouTube / Experiment #10

彼らだけではなく、ビデオを視聴した他のユーザが同じような実験ビデオを投稿したり、WebやBlogに記事を書き、それを見たり読んだりした他のユーザが友人・知人に話すといったクチコミが広まりました。そのクチコミ露出に後を押され、まず、メントスが彼らのサポーターとなりました。その後もしばらくはだんまりを決め込んでいたコカ・コーラでしたが、売上が5~10%も伸びた結果を無視できず、彼らの実験を支援し始めました。コカ・コーラ本社前、米国各都市、果ては欧州のオランダで噴出実験を披露するキャラバンを展開しました。名にしおう世界のコカ・コーラ社がどこの誰とも分からないポット出のタレント、ビデオクリエイターの力を借りてグローバルなマーケティングを実行したのです。

企業が大規模予算をかけて製品・サービスのプロモーションを行っている傍らで、たった数十㌦程度の撮影費用しかかけていないユーザのオリジナルビデオが米国や世界のユーザのマインドに刺さり、マスコミも追随して報道することで、商品が飛ぶように売れてゆく。企業がコントロールしていたはずのブランドコントロールが一般消費者の手に渡ったことを示す典型的なビデオだと言えます。

一般消費者が投稿するビデオが、企業のマーケティング活動に大きく影響するだけではなく、企業のレピュテーションを毀損する例も出てきました。

下は、ドミノピザ従業員が、唾を吐きかけたり、鼻くそをピザに塗り込めたりした様をビデオで撮影し、投稿したものです。このとんでもないビデオはあっという間にインターネットユーザに広まり、USドミノピザの社長がYouTubeに謝罪ビデオ投稿し、異例の顧客対応を余儀なくされました。

Domino Pizzaの該当四半期の売上に対して1%から2%の影響があったと決算報告書に記載があります。それほど一般ユーザが作成したビデオは、企業業績に大きな損害を与えるほどの影響力があるわけです。 Source:DailyMotion / Domino Pizza

Source:DailyMotion / Domino Pizza

これら以外にも乗客の手荷物取扱を巡り、United Airlinesなどが糾弾された例があります。個人が制作したコンテンツにより、企業が営々と築き上げてきたブランド評価やレピュテーションはもちろん、業績にまで多大な影響を与えるケースもでてきています。そしてのその影響は、例えば米国内だけに止まるのではなく、世界中に露出し、企業・ブランドのレピュテーションを粉々にしてしまうほどのパワーを秘めているのです。

このセクションの最初にダイエットコークとメントスの噴出実験ビデオを取り上げましたが、同じ年の10月、ANA(全米広告主協会)総会においてP&GのCEO、A.G.Lafleyは、「パワーは消費者が握っている。彼らは考えられるすべての意味で我々のブランドを所有し、ブランドコンテンツ制作に参加し始めている」と語っています。また、Wal-MartのMarketing VP、Stephen F. Quinnは、「消費者が手綱を握っており、消費者にうまく手綱を握らせるものが勝者になる」とまで発言しています。

Source:NYT / Letting Consumers Control Marketing: Priceless

企業は、大規模予算を投下してマスメディアを使った一方通行のコミュニケーションを継続してきました。新雑ラテという四大マスメディアはもとより、屋外、DM、展示会、プライベートセミナー・展示会、イベント開催など、すべてのコミュニケーション・チャネルを総動員して露出、リーチ、訴求、認知、想起といった昔からのマーケティング理論を実践してきました。

しかし、四大マスメディアの露出、訴求力には陰りが見えます。多メディア化が進展し、ユーザを情報洪水が呑み込んでいる現在、TVの視聴率、新聞・雑誌の購読者数、ラジオの聴取率も右肩下がりを続けています。今後、回復する道筋は見えません。

一方、インターネット、ブロードバンドを手にした消費者は、オリジナルのコンテンツやブランド関連コンテンツを作成し、個人的なネットワーク内で発信、共有するだけではなく、Blogや画像・ビデオ共有サイトなどに投稿することで、世界中のインターネットユーザにコンテンツを提供しています。そして、そのコンテンツを消費し、他のユーザと共有する世界のユーザがいます。

まさに、情報・コンテンツの出し手は企業やメディア、そしてその受け手は消費者といった今までの固定観念が崩れ、新しいパラダイムが沸き起こってきたわけです。すなわち、一般消費者も情報・コンテンツを提供する出し手となり、他ユーザの制作、発信する情報・コンテンツの受け手となっています。また、受け取った情報・コンテンツを、家族、会社の同僚、学校のクラスメート、地域の知り合いといったオンライン上にある自分のネットワークの人々と共有しています。ここで点から点へ転送されてきた情報・コンテンツが、面で共有されることになります。オープン、対等、双方向の会話が成り立ち、それを閲覧するユーザも巻き込んで会話が拡大してゆくことになります。

そして、その効果、波及範囲は国内だけに止まらず、世界に波及するということです。

え?

「米国、英語のコンテンツは非英語圏のユーザには波及しないだろ!」

そう考えられるのは無理もありません。

しかし、そうではありません。下図は、各国のインターネットユーザがアクセスしたコンテンツの言語比率を表しています。当然、豪、ニュージーランド、インド、英、アイルランド、カナダ、南アといった英語圏は英語でのコンテンツ消費が主です。しかし、韓国、台湾、日本、中国、欧州諸国、南米、イスラエルといった非英語圏でも少なからず英語でのコンテンツが消費されています。

皆さんだって、ご自分でNYT.comやBBC.co.uk、WSJ.comやBloomberg.comへアクセスされているように、英語は情報・コンテンツが世界へ拡散される障害にならないのです。 Source:comScore State of the Internet, Nov 2009

Source:comScore State of the Internet, Nov 2009

え?

「非英語圏ユーザが英語でコンテンツを消費しているとしても、ほんの少ししかいないじゃないか!!」

そうです。国によっては違いますが、控え目にみて10%未満といった処でしょうか。でも、この10%未満のユーザ達は、アーリーアダプターと呼ばれる人たちです。非英語圏であろうと英語くらい流暢に話せる各国のアーリーアダプターは、ビジネスや個人目的で最新ニュース、情報、コンテンツを探しています。政治、経済、財務、芸能、スポーツ、IT、ネットワーク、アプリの最新情報、もっとも影響のあるソースと言えば、米国の英語情報・コンテンツです。これらをいち早く入手するため、アーリーアダプターはアンテナを張っています。そして、かれらは自分のWeb、Blog、SNS、Twitterなどで最新情報を自国語に翻訳して国内ユーザと共有しています。

点と点がつながって、そこから面に拡散されているのです。

ここで大きな問題があります。

各国、各地域ごとの営業・販促活動は現地子会社、販社の責任ですが、非英語圏のアーリーアダプターが国境や子会社のテリトリを越えて、英語コンテンツを入手し、国内に露出、共有しているのです。

例えば、米国子会社にとって非英語圏のアーリーアダプターはターゲットではありません。彼らが如何に米国の英語コンテンツを入手したところで販売につながるわけではありませんから。一方、各国のアーリーアダプターに対して各国子会社、販社ができることはあまりありません。米国以外の子会社や販社が米国へアクセスする各国のアーリーアダプターに米国で何かすることはできませんから。しかし、世界中のインターネットユーザがひとつにつながり、各国のアーリーアダプターが最新の英語ニュース、情報、コンテンツを探しまくり、国内に供給している現在、どこが何をすべきでしょうか?

企業やメディアが一方的に情報やコンテンツを押し付けている時代から、一般消費者が自分の意見、判断、評価などを発信し始めたこと、そしてそれが消費者間で共有され、点から面に拡散されていること。これが最初のパラダイムシフトです。

そして、世界のアーリーアダプターが国境を越えて英語コンテンツを入手し、国内に共有し始めたことで、海外子会社や販社の責任や義務を超越した存在になっていること。この世界のアーリーアダプターに対応しなければいけないこと。これが2つめのパラダイムシフトです。 - このパラダイムシフトのバックボーンを支えているのがソーシャルメディアです。

上で紹介したANA総会は2006年でした。2006年というと、今、もっとも注目を集めているFacebookがすべてのインターネットユーザに解放された年ですし、YouTube、Twitter、あるいはLinkedInといったソーシャルメディアサイト・サービス・ツール・プラットフォームが出揃った年でした。

Source:Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship

それから4年たってみると、Facebookは世界で5億人、Twitterは1億人、LinkedInは0.75億人以上の登録ユーザを抱え、YouTubeでは毎日20億回以上もビデオが再生されています。

米国の直近データを見ると、2010年6月に米国インターネットユーザがオンラインで消費した時間のうち、22.7%(前年比43%増)はソーシャルネットワークです。インターネットの創生期から幅広く使われてきたemailは8.3%(同28%減)AOLやYahooといったポータル系は4.4%(同19%減)、チャットとして親しまれているIMは4%(同15%減)となっています。 Source:Mashable / Social Networking Dominates Our Time Spent Online

Source:Mashable / Social Networking Dominates Our Time Spent Online

情報・コンテンツの配信チャネルや共有スペースとしてもソーシャルメディアは上位を占めています。ニュースの配信を受けるチャネルとして、Twitter、FacebookがEmailを抜いて一位、二位を占めていますし、コンテンツを共有するスペースとしてFacebookが一位、Twitterが三位につけています。

Source:Silicon Allery Insider

Source:Silicon Allery Insider

如何に米国のインターネットユーザが、ソーシャルネットワークにアクセスし、情報・コンテンツを発信しながら、消費・共有・拡散しているかが分かります。

こういったパターンは何も米国だけに起っているのではなく、全世界共通です。Facebookの登録ユーザ5億人のうち70%は海外ユーザで、Twitterの登録ユーザ1億人のうち60%以上は海外ユーザなのですから。

このソーシャルメディアが企業のマーケティング戦略に大きな影響を与えています。今年6月、NYにおいてCorporate Social Media Summitが開催されました。ここに講師として参加した欧米各社の担当者21人中、Social Media、Digital、Online、Interactiveといった部門のディレクター、シニアマネージャという肩書がついている人は14人に及びます。三分の二の企業が、いままでの組織ではなく、エンパワーされた世界の消費者が活動しているソーシャルメディア(スペース)を担当する部署をすでに立ち上げているのです。また、既存の部署名のままであっても、Social Media、Digital、Online、Interactiveに関係するコミュニケーションを担当しているのは明らかです。

それは、今までの仕組みが変わってしまったからです。ソーシャルメディアによってエンパワーされた消費者、ユーザ、顧客は、今までの組織が行っていた既存業務では収まりきらない行動をとり、その影響は他部門に複層して及ぶからです。また、エンパワーされた消費者に対して企業・ブランドからのメッセージを送るには、既存の広報、広告、マーケティングチャネルではうまく行かないからです。

例えば、Heather Armstrong、別名dooceという女性Bloggerがいます。昨年、彼女は購入したばかりにも関らず故障続きのMayTag洗濯機のトラブルで堪忍袋の緒が切れ、「MayTag製品は決して買わないで。MayTag製品は悪夢よ」というTweetをしました。通常であれば、これはカスタマー・サービスの守備範囲です。根気強く顧客の苦情、トラブルに電話対応をするわけですが、時代が違います。顧客はWeb、Blog、SNS、Chat、SMS、そしてTwitterで顧客対応の一部始終をオープンに公表することができますので、メーカー対顧客のコミュニケーションが青天白日、全世界のインターネットユーザが注視の元に対応しなければなりません。また、悪いことに彼女のTwitterには当時でも100万人以上のフォロワーがいたのです。彼女が行ったTweetは100万人以上のタイムラインに表示されるわけです。小さな通信社、あるいは中堅の地方新聞社に匹敵する露出力がある彼女にカスタマーサービスが対処すべきでしょうか、対処可能でしょうか。すでに発信された彼女のTweetを見たユーザ達への対応はどこが、どうすべきでしょうか。

この場合、最終的にはMayTagの親会社、WhirlpoolのTwitterアカウントが彼女に対応しました。ここはWhirlpoolのコーポレートコミュニケーション部が管理し、Tweetを行っているアカウントです。企業情報を発信するTwitterアカウントが個別顧客のクレーム対応を行ったことになります。しかし、それも当然です。そのままでは、企業のブランド価値、評価を急落させかねないことになりますし、ひいては販売にも影響が出るかもしれないからです。 Source:Twitter / WhirlpoolCorp

Source:Twitter / WhirlpoolCorp

ソーシャルメディアパワーを身にまとった消費者に対応するため、企業はまず、新しい組織を作りました。その上で、ユーザ達が自分のブランドに対してBlogやTwitterで何を語っているのかモニタリングを開始しました。上のWhirlpoolがいい例です。自社関連ブランド名、あるいは@dooceをモニタリングしていなければ、傷はもっと深かったはずです。

また、企業の公式Webサイトにアクセスするユーザにサイトの分かりやすやコンテンツを評価してもらいサイトの改善につなげるためWebビジター調査も開始しています。

加えて、ブランド情報・コンテンツを共有してもらうため、WebサイトにFacebookやTwitterへのリンクボタンをつけたり、Facebookなどのソーシャルネットワーキングサイトに企業の公式ページを持って、ユーザと会話を始めています。 Source:Samsung.com/us/

Source:Samsung.com/us/

ソーシャルメディアは一般消費者に力を与えています。インターネットおよびパラダイムシフトがもたらした変革をベースに世界中の消費者が、企業、メディアに匹敵する質と量のニュース、情報、コンテンツの制作、発信を、Blog、Facebook、Twitterなどのソーシャルメディアスペースで行っています。その制作、発信されたニュース、情報、コンテンツを他のユーザ達が消費、共有し、その次のユーザ達につなげています。

そのため、インターネットおよびパラダイムシフト、そしてソーシャルメディアは、企業そのものの体制、組織、マーケティング戦略をも変革しています。 - 最後に、日本ブランドの危機を取上げます。

インターネット(+ブロードバンド)、パラダイムシフト、ソーシャルメディアが提供するもの、すなわち、- オープンで

- フラット、対等な

- 双方向のコミュニケーション、エンゲージメントをすること

- ブランド関連情報が発信され、共有、消費、再露出されている

- それがひとつの国内だけではなく、世界へ波及する

- 世界のインターネットユーザはひとつにつながっている

ソーシャルメディアマーケティング戦略のトップランナーのひとつである米Fordは、一昨年から消費者をソーシャルメディアスペースに巻き込んだFiesta Movementキャンペーンを行っていました。キャンペーンが終了した昨年末時点でFiestaが米国内で販売されれば購買すると8万人が回答していました。もし、Fiesta1台を200万円だとすれば、1,600億円の売り上げにつながるという結果を出しています。また、Explorerの最新モデルをFacebook内で発表したりと積極的にソーシャルメディアを活用しています。

Fordのソーシャルメディア戦略、キャンペーンから学習した競合、例えばVolkswagenは、2011年モデルのPolo GTIのキャンペーンをFacebookだけで開始しました。また、その公式ページの言語は英語だと宣言し、全世界の消費者に向けてFacebookをタッチポイントとする戦略を開始しています。BMWも同じです。Facebook内に本社管理のページを設け、全世界20カ国の子会社が開設しているFacebookページへのリンクページとして機能させています。BMWの本社ページも英語となっていますので、全世界の消費者に向けたポータルページなのです。

これら2社が開設しているFacebookページは、独本社が全世界のインターネットユーザに向けたゲートウェイとなっています。ここから世界の消費者にブランド関連ニュース、情報、コンテンツを発信し、彼らに消費、共有してもらい、彼らの友人・知人達に再露出してもらうための場所となっています。また、世界中の消費者が体験したブランド経験、画像でも、ビデオでも、コメントでも、それらを共有してもらうためのスペースとしても機能させています。

もう、昔と同じように既存マスメディアに広告を出しても、広報記事を掲載してもらっても、それらの情報・コンテンツを消費、共有してくれる消費者がいません。いや、正確には消費者はいるのですが、広告や広報記事を信用してくれる消費者がいないのです。消費者は、企業の広告や広報よりも、専門家の声や判断、社員との会話で得られた情報、あるいは自分と同じような人の意見や評価を信じているのです。Fordを含め、これら企業はそれを理解しています。

各社は、ターゲットとなる消費者が集うソーシャルメディアスペースにブランド自身が参加し、ファンやフォロワーになってくれる消費者とオープン、対等、双方向のコミュニケーションを行おうとしています。そうすることで、消費者の信頼を獲得しようとしています。

FordのGlobal VP-MarketingのJim Farleyは、Ad AgeのDigital Conference 2010において、15秒のTVCFで我々が聞いてほしいストーリーを話すことはできるが、我々が求めているのは顧客に我々のストーリーを語ってもらうことだ。顧客の信頼をどのように得るかを示してくれたのはデジタルだ。

と語っています。

Source:Ad Age / Digital Conference 2010

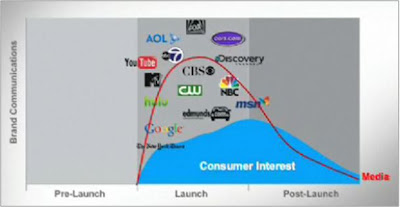

また、彼は以前の新車発表・発売に焦点を当てた既存メディアキャンペーンではなく、 メディアキャンペーン開始前から、そして終了後も継続されるソーシャルメディアスペースでの会話、エンゲージメントの重要性を指摘しています。

メディアキャンペーン開始前から、そして終了後も継続されるソーシャルメディアスペースでの会話、エンゲージメントの重要性を指摘しています。 キャンペーンに合わせた一時的な広告や広報活動ではなく、ソーシャルメディアスペースでユーザと、一から会話を紡ぎ、育て、垂れた稲穂をユーザの個人的コネクション、ネットワークに共有してもらう。その中で新しい接ぎ穂が出れば、それも大事に育ててゆく、そのなかで消費者の信頼を獲得するという、Fordの全く新しいパラダイムを惜しげもなく公表しています。

キャンペーンに合わせた一時的な広告や広報活動ではなく、ソーシャルメディアスペースでユーザと、一から会話を紡ぎ、育て、垂れた稲穂をユーザの個人的コネクション、ネットワークに共有してもらう。その中で新しい接ぎ穂が出れば、それも大事に育ててゆく、そのなかで消費者の信頼を獲得するという、Fordの全く新しいパラダイムを惜しげもなく公表しています。

Ford自体、まだグローバルな展開を見せていませんが、VolkswagenやBMWが学習成果を基にちゃっかりと一歩先のステップを踏み出しているように見えます。

こういった事例が自動車メーカーだけではなく異業種でも学習されてゆきます。B2C企業だけではなく、B2B企業も同じように学習してゆきます。各国現法はFordをお手本に、本社はVWやBMWをお手本にして、各社の広報、広告、マーケティング戦略にソーシャルメディアが取り入れられてゆきます。そして、世界中の消費者、顧客、ビジネスパートナー、サプライヤーを巻き込んだ会話、エンゲージメントが活発化してゆきます。

唯一、日本の企業を除いて...。

日本企業も国内では相応にソーシャルメディア対応を行っていますが、海外、あるいはグローバルな展開は非常に遅れています。

Facebook、Twitter、YouTubeのファン、フォロワー、購読者を集計し、Famecountというランキングを発表しているサイトがあります。 Source:Famecount

Source:Famecount

Facebook、Twitter、YouTubeというソーシャルメディアスペースの中心に、海外向け、あるいはグローバルな公式ページ、アカウントを持っている日本企業は数えるばかりです。とてもFacebookだけで1,200万人以上のファンをもっているStarbucks、Twitterに150万人以上のフォロワーがいるJetBlue、Dellとは比べられません。

しかし、Red Bullが3位、Zaraが15位、H&Mが20位、Lacoste、PUMA、BlackBerry、Adidas、Louis Vuitton、Nokiaなど世界の錚々たるブランドがちゃんと顔を出しています。こういった現状では、日本の企業・ブランドはソーシャルメディアスペースに存在していないに等しく、それでなくとも大きい欧米各社との露出ギャップは大きくなるばかりです。

幸いなことに今のところ、VWやBMW本社のようにFacebookをグローバルブランディングに活用しようとしている企業は限られています。しかし、Best Practiceは様々な場所、スペースでオープンに共有されるものですから、あなたの企業の競合メーカーがいつ、VWやBMW本社のようにソーシャルメディアを活用したマーケティング戦略を開始してもおかしくありません。

あなたの競合メーカーがソーシャルメディアを活用したグローバルなマーケティング戦略を開始した時、あなたの企業はそれに対応することができますか?すでに対応するための組織、予算、戦略を準備されていますか?

上述のSamsung.com/us/は、昨年末にヘッドハンドした人間をソーシャルメディアマネージャとし、今年1月のCESにおけるプレスコンファレンスをTwitterで同時中継したことから始まり、WebやEmailニュースレター、Facebook、YouTube、Twitterなど各種タッチポイントのソーシャル化を推進しています。彼は、今年、6月のCorporate Social Media Summitに講師として招かれプレゼンしていますし、7月には韓国Samsung本社においてCEOおよび100人以上の上層部に次のコミュニケーションプラットフォームのプレゼンをしています。これほど大きな動きをあなたの企業は同じように遂行することができますか?

あるいは、社内にこういった世界の動きをウォッチし、警鐘を鳴らしている組織、担当者はいますか?

もし、社内で準備がされておらず、世界の動きをウォッチすることもなく、社内に警鐘が鳴り響いていないのであれば、世界に誇る日本ブランドの価値、評価はとてつもない危機に直面していると言えます。

それは、

- 世界中の消費者がインターネット、パラダイムシフト、ソーシャルメディア、そして英語と言う共通語でひとつにつながっているということは全くないと考えますか?

- 広報、広告、マーケティング部といった既存の組織が、ソーシャルメディアによりエンパワーされ、情報・コンテンツの制作・発信力を増し、共有・拡散力も以前とは比べ物にならないほどパワーを持つようになった消費者に対応できると考えますか?

- 海外のことは海外の子会社、販社に任せておけばよく、各国のアーリーアダプター、インフルエンサーが翻訳し、国内に露出・共有する英語の情報・コンテンツなど気にする必要はないと考えますか?

- 競合メーカーが各国市場やグローバルブランディングにおいてソーシャル化を進める中、今まで通りの広報、広告、マーケティング戦略を踏襲していても、企業価値、評価、消費者の信頼などは下落しないと考えますか?

- WSJ、 NYT、WPなど一流マスメディアに広告を出稿し、PR WireやBusinessWireからプレスリリースを流し、CNNやSky、EurosportにCFを出し、Googleに検索広告、Yahooに ディスプレイ広告を出すことから、ソーシャル化、顧客の信頼獲得へと比重を移しているFordの戦略に全く危機感を感じませんか?

- 物やサービスを売るというマーケティングが、消費者あるいは顧客やユーザとの会話を醸成し、点から面へ広げてゆくマーケティングへ移行しているとは考えませんか?

日本航空の破たん原因を調べているコンプライアンス調査委員会が管財人に報告する内容には、組織の肥大化と経営者の 経営判断や全社的な危機意識の欠落が含 まれています。具体的には、営業や経営企画、運航本部といった組織が「縦割り」で横のつながりが乏しく、現場と上層部との間で風通しがわるくなっていたと 指摘しています。その結果、経営者が経営破綻に陥るような重大な事態に気づくのが遅れたとしています。

Source:Asahi.com / 日航破綻「歴代経営者の不作為が要因」

企業規模が大きくなればなるほど「親方日の丸」に近い意識が存在する可能性が高くなり、また、企業規模に慢心したグローバルな「危機意識の欠落」も存在可能性が高くなり、「ガラケー」といったひとつの製品だけではなく、企業全体が日本ローカルなガラパゴスブランドに陥ってしまう危険性が一層、高くなると恐れています。

この危険性を少しでも低くするためには、また、上の6点において少しでも不安や心配の種がおありなら、既存広報、広告、マーケティング戦略を見直し、新しいパラダイムを前提とした戦略への転換を強くお勧めします。

長文になりましたが、是非、厳しい現状を認識いただき、最善、最適な戦略を打ち出されることを願ってやみません。