2011/03/19

2011/02/22

Visit Japan 2011 -2

2月19、20日と台北で四大陸フィギュアスケート選手権大会が開催されていた。その模様はYouTubeなどで見ることができる。

その会場に面白い広告が掲載されていた。下の赤枠の看板だが、どこの看板か分かる方はいますか?

アコム、Citizen、タケモトピアノ、Olympus、東京エレクトロン、Guinot、Mary Cohr、Cellier des Dauphins、Asienceなどに交じって出稿されていた広告だ。ただし、如何せん、ロゴがどれなのかも分からず、あまりにも細かな文字、ポイントで表記されているため選手がリンクを動き回る一瞬の間に読み取ることなどできないサイズの看板だった。

その広告主、内容を理解できたとしたら、あなたはVJ、あるいは観光庁関係者ということになるだろう。なぜなら、その広告はVisit Japanだったからだ。

アコムなど日本国内のTV視聴者向けの広告をやっていた企業とは違い、VJの看板であれば台湾の人々を対象としたものだろう。台湾でTV放送されていたのかは知らないが、されていなかったとすると入場者だけが訴求対象だったということになる。

会場の大半は日本からのツアー参加者と見られる中、どのくらいの人数が台湾の人々だったのだろう。そして、その中の何人がVJのキャプション(Japan. Endless Discovery)や、URLを認知したのだろう?そして、その何人がURLにアクセスしたり、検索したのだろう?

いや、きっと今週中には代理店から入場者数、台湾人の入場者数、検索・アクセス増加数などが報告されるのだろうが...、どう考えても腑に落ちない。

効果がまるでないとは言わないが、Japan Tourism Agency、Japan. Endless Discovery、そしてURLという3要素を無理やり詰め込んだとしか見られない看板から、どんな効果を期待していたのか、そして、その結果はどうなのかと頭をひねるしかない。

それこそ、「(Search) Visit Japan」の2(3)文字看板の方がずっと認知率はあがったはずだ。

こうやって税金が無駄遣いされていくことを目し、Visit Japanサイトにある空白や画像なしのコンテンツを見ると情けなくなる。

そして、ページ末尾にAddThisボタンがあるのを見るとたまらない。一般のBloggerやSOHO、中小零細企業ならいざ知らず、国を代表して観光行政を執り行う観光庁のWebサイトにAddThisボタンをつけるのは恥ずかしい。AddThisやShareThisがサービスを開始した当初はメディアサイトでもそのままサービスを活用していたが、今、そんなサイトは少数派だ。大半は自前で共有ボタンを装備している。そのくらいは観光庁のWebサイトでもしてほしい。

その会場に面白い広告が掲載されていた。下の赤枠の看板だが、どこの看板か分かる方はいますか?

アコム、Citizen、タケモトピアノ、Olympus、東京エレクトロン、Guinot、Mary Cohr、Cellier des Dauphins、Asienceなどに交じって出稿されていた広告だ。ただし、如何せん、ロゴがどれなのかも分からず、あまりにも細かな文字、ポイントで表記されているため選手がリンクを動き回る一瞬の間に読み取ることなどできないサイズの看板だった。

その広告主、内容を理解できたとしたら、あなたはVJ、あるいは観光庁関係者ということになるだろう。なぜなら、その広告はVisit Japanだったからだ。

アコムなど日本国内のTV視聴者向けの広告をやっていた企業とは違い、VJの看板であれば台湾の人々を対象としたものだろう。台湾でTV放送されていたのかは知らないが、されていなかったとすると入場者だけが訴求対象だったということになる。

会場の大半は日本からのツアー参加者と見られる中、どのくらいの人数が台湾の人々だったのだろう。そして、その中の何人がVJのキャプション(Japan. Endless Discovery)や、URLを認知したのだろう?そして、その何人がURLにアクセスしたり、検索したのだろう?

いや、きっと今週中には代理店から入場者数、台湾人の入場者数、検索・アクセス増加数などが報告されるのだろうが...、どう考えても腑に落ちない。

効果がまるでないとは言わないが、Japan Tourism Agency、Japan. Endless Discovery、そしてURLという3要素を無理やり詰め込んだとしか見られない看板から、どんな効果を期待していたのか、そして、その結果はどうなのかと頭をひねるしかない。

それこそ、「(Search) Visit Japan」の2(3)文字看板の方がずっと認知率はあがったはずだ。

こうやって税金が無駄遣いされていくことを目し、Visit Japanサイトにある空白や画像なしのコンテンツを見ると情けなくなる。

そして、ページ末尾にAddThisボタンがあるのを見るとたまらない。一般のBloggerやSOHO、中小零細企業ならいざ知らず、国を代表して観光行政を執り行う観光庁のWebサイトにAddThisボタンをつけるのは恥ずかしい。AddThisやShareThisがサービスを開始した当初はメディアサイトでもそのままサービスを活用していたが、今、そんなサイトは少数派だ。大半は自前で共有ボタンを装備している。そのくらいは観光庁のWebサイトでもしてほしい。

2010/08/17

Open Letter to CEOs in Japan

日本企業の最高経営責任者の皆さま

本日は、インターネット、パラダイムシフト、ソーシャルメディア、そして、日本ブランドの危機について理解していただくために筆をとりました。これらファクターが絡み合い、既存の広報、広告、マーケティング戦略を大転換しない限り、日本のグローバルブランドが今後数年のうちにローカルなガラパゴスブランドに転落するという危機感を共有していただきたいと考えています。

それは、

日本航空の破たん原因を調べているコンプライアンス調査委員会が管財人に報告する内容には、組織の肥大化と経営者の 経営判断や全社的な危機意識の欠落が含 まれています。具体的には、営業や経営企画、運航本部といった組織が「縦割り」で横のつながりが乏しく、現場と上層部との間で風通しがわるくなっていたと 指摘しています。その結果、経営者が経営破綻に陥るような重大な事態に気づくのが遅れたとしています。

Source:Asahi.com / 日航破綻「歴代経営者の不作為が要因」

企業規模が大きくなればなるほど「親方日の丸」に近い意識が存在する可能性が高くなり、また、企業規模に慢心したグローバルな「危機意識の欠落」も存在可能性が高くなり、「ガラケー」といったひとつの製品だけではなく、企業全体が日本ローカルなガラパゴスブランドに陥ってしまう危険性が一層、高くなると恐れています。

この危険性を少しでも低くするためには、また、上の6点において少しでも不安や心配の種がおありなら、既存広報、広告、マーケティング戦略を見直し、新しいパラダイムを前提とした戦略への転換を強くお勧めします。

長文になりましたが、是非、厳しい現状を認識いただき、最善、最適な戦略を打ち出されることを願ってやみません。

本日は、インターネット、パラダイムシフト、ソーシャルメディア、そして、日本ブランドの危機について理解していただくために筆をとりました。これらファクターが絡み合い、既存の広報、広告、マーケティング戦略を大転換しない限り、日本のグローバルブランドが今後数年のうちにローカルなガラパゴスブランドに転落するという危機感を共有していただきたいと考えています。

- まず、インターネットがあります。

InternetWorldStats.comによれば2010年6月30日時点で、世界の総人口は68.5億人、インターネットユーザ数は19.7億人、普及率28.7%に達しています。そのトップ20には、日本、欧米諸国などに加え、中国、ロシア、インド、ブラジル、イラン、トルコ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなどBRICsおよび途上国が顔を出し、2000年からの伸びが13,000%を越えるイラン、12,000%を越えるベトナムはもとより、BRICsは軒並み1,000%を越えています。OECD加盟国のインターネット普及がこれ以上見込めない中、BRICs、途上国は猛烈な勢いでインターネットが普及しています。 Source:InternetWorldStats.com / Top 20 countries

Source:InternetWorldStats.com / Top 20 countries

次にブロードバンド化があります。2008年に発表されたEUの世帯別ブロードバンド普及率ですが、蘭が77%でトップ、英独仏は47%、33%、 48%、EU27カ国の平均でも36%に達しています。調査されたのは2007年ですから今日までの3年間に平均普及率は40%をを越え、50%に迫って いるのではないでしょうか。 Source:EU / E-Communications Household Survey 2008 (pdf)

Source:EU / E-Communications Household Survey 2008 (pdf)

米国の最新のデータを見ると、こちらは世帯ではなく、インターネットユーザのBB普及率となっていますが、今年の5月時点でBB化は66%にまで進展しています。 Source:PEW / Home Broadband 2010 (pdf)

Source:PEW / Home Broadband 2010 (pdf)

そして、中国の場合、BB化はもっと猛烈です。今年1月に発表されたCNNICのレポートによれば、3億4,600万人がBBユーザだとしています。これは全インターネットユーザの90.1%にあたり、前年比7,600万人が増加したとしています。 Source:CNNIC / The 25th Survey Report (pdf)

Source:CNNIC / The 25th Survey Report (pdf)

このブロードバンド化の進捗は世界で起こっています。

インターネットは情報通信の基盤でもあり、媒体としての側面もあります。世界のどこにいても、インターネットにアクセスさえできれば、そしてブロードバンド化していれば、IP電話、ビデオ電話、email、chat、Web、Blog、SNSなどを使って地球の裏側にいる人と会話すること、つながることができます。インターネットにアクセスさえできれば、朝日新聞であれ、New York TimesやCNNであれ、BBCであれ、マスメディアのWebサイトへアクセスし、最新ニュースや情報を入手することができます。業界紙・誌のWebサイト、業界フォーラムなども同じですし、企業や団体のWebサイトへアクセスすることができます。

今まで地理的、時間的、経費的な障害によってコミュニケーションを行うことさえ難しかった人々とコンタクトしたり、ビジネスを行ったり、一緒に社会貢献活動を行うことさえ可能になりました。今までのビジネスのやり方、仕事の仕組みを大きく変えたのがインターネットだと言えます。

そのインターネット、ブロードバンドが先進国だけではなく、BRICsおよび途上国にも広く普及し始めています。これらは世界がひとつにつながるプラットフォームだと言うことができます。 - このインターネットユーザの増大とブロードバンド化がパラダイムシフトへとつながっています。

上で見てきたように、世界中の一般市民、消費者が、インターネットへアクセスできるようになり、月額固定料金でのブロードバンド化が進捗することによって、常時インターネットにアクセスするユーザが増えてきました。

その中の先端ユーザ達は独自ドメインを取得し、自分のWebサイトを立ち上げるものも出てきました。企業、団体、マスメディアのWebサイトへアクセスするだけに飽き足らず、自分でWebサイトを立ち上げ、様々な情報やコンテンツを発信するユーザが増えてきたのです。しばらくすると、Blogを書くユーザも出てきました。世界最初のBlogのひとつは1994年に始まったとされていますが、1999年にサービスを開始したBloggerなど無料でBlogサービスを提供するプロバイダーも現れ、2004年頃までには政治、経済面でBlogは大きな影響力を発揮するようになってきました。

Source:Wikipedia / Blog

その後、専門家だけではなく、一般ユーザ・消費者が自分の日々の出来事をつづったり、ニュース、映画、ミュージック、セレブ、ブランドに関する意見・評価などをBlogから発信し始め、多くのインターネットユーザがBlogにコメントしたり、購読を始めるようになりました。

2009年1月時点で、2002年以降にインデックスされたBlogの数は1.33億件、世界でBlog記事を読むユーザ数は3.46億人(2008年3月)に達しています。

Source:The Future Buzz / Social Media, Web 2.0 and Internet Stats

これだけBlogやその読者が増えてくると、トップBlogの中には読者数が数万人、数十万人を越えるケースも出てくるようになり、小規模な既存マスメディアサイトのトラフィックを上回る規模のものもあります。Blogによって個人の発信力が飛躍的にアップしてきたため、既存のマスメディアや企業、団体が行う情報発信のボリュームおよびクオリティと肩を並べてきました。

そして、既存のマスメディアと違い、オープン、対等な関係でコメントしたり、違う意見を戦わせたり、友人や同僚を巻き込んで自分のBlogに発表するといった会話が成り立ってきました。

また、WebやBlogだけではなく、情報発信の一部として、一般ユーザ・消費者が独自に制作したビデオをYouTubeなどに投稿する例も出てきました。

中でも下のビデオは2006年6月、二人の知り合いがダイエットコークにメントスを入れた噴出実験を撮影したものです。同様の噴出実験ビデオをいくつも投稿していますが、世界中のユーザが飛びつき、それぞれ数10万回から数百万回も再生されました。 Source:YouTube / Experiment #10

Source:YouTube / Experiment #10

彼らだけではなく、ビデオを視聴した他のユーザが同じような実験ビデオを投稿したり、WebやBlogに記事を書き、それを見たり読んだりした他のユーザが友人・知人に話すといったクチコミが広まりました。そのクチコミ露出に後を押され、まず、メントスが彼らのサポーターとなりました。その後もしばらくはだんまりを決め込んでいたコカ・コーラでしたが、売上が5~10%も伸びた結果を無視できず、彼らの実験を支援し始めました。コカ・コーラ本社前、米国各都市、果ては欧州のオランダで噴出実験を披露するキャラバンを展開しました。名にしおう世界のコカ・コーラ社がどこの誰とも分からないポット出のタレント、ビデオクリエイターの力を借りてグローバルなマーケティングを実行したのです。

企業が大規模予算をかけて製品・サービスのプロモーションを行っている傍らで、たった数十㌦程度の撮影費用しかかけていないユーザのオリジナルビデオが米国や世界のユーザのマインドに刺さり、マスコミも追随して報道することで、商品が飛ぶように売れてゆく。企業がコントロールしていたはずのブランドコントロールが一般消費者の手に渡ったことを示す典型的なビデオだと言えます。

一般消費者が投稿するビデオが、企業のマーケティング活動に大きく影響するだけではなく、企業のレピュテーションを毀損する例も出てきました。

下は、ドミノピザ従業員が、唾を吐きかけたり、鼻くそをピザに塗り込めたりした様をビデオで撮影し、投稿したものです。このとんでもないビデオはあっという間にインターネットユーザに広まり、USドミノピザの社長がYouTubeに謝罪ビデオ投稿し、異例の顧客対応を余儀なくされました。

Domino Pizzaの該当四半期の売上に対して1%から2%の影響があったと決算報告書に記載があります。それほど一般ユーザが作成したビデオは、企業業績に大きな損害を与えるほどの影響力があるわけです。 Source:DailyMotion / Domino Pizza

Source:DailyMotion / Domino Pizza

これら以外にも乗客の手荷物取扱を巡り、United Airlinesなどが糾弾された例があります。個人が制作したコンテンツにより、企業が営々と築き上げてきたブランド評価やレピュテーションはもちろん、業績にまで多大な影響を与えるケースもでてきています。そしてのその影響は、例えば米国内だけに止まるのではなく、世界中に露出し、企業・ブランドのレピュテーションを粉々にしてしまうほどのパワーを秘めているのです。

このセクションの最初にダイエットコークとメントスの噴出実験ビデオを取り上げましたが、同じ年の10月、ANA(全米広告主協会)総会においてP&GのCEO、A.G.Lafleyは、「パワーは消費者が握っている。彼らは考えられるすべての意味で我々のブランドを所有し、ブランドコンテンツ制作に参加し始めている」と語っています。また、Wal-MartのMarketing VP、Stephen F. Quinnは、「消費者が手綱を握っており、消費者にうまく手綱を握らせるものが勝者になる」とまで発言しています。

Source:NYT / Letting Consumers Control Marketing: Priceless

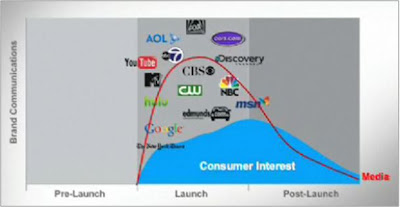

企業は、大規模予算を投下してマスメディアを使った一方通行のコミュニケーションを継続してきました。新雑ラテという四大マスメディアはもとより、屋外、DM、展示会、プライベートセミナー・展示会、イベント開催など、すべてのコミュニケーション・チャネルを総動員して露出、リーチ、訴求、認知、想起といった昔からのマーケティング理論を実践してきました。

しかし、四大マスメディアの露出、訴求力には陰りが見えます。多メディア化が進展し、ユーザを情報洪水が呑み込んでいる現在、TVの視聴率、新聞・雑誌の購読者数、ラジオの聴取率も右肩下がりを続けています。今後、回復する道筋は見えません。

一方、インターネット、ブロードバンドを手にした消費者は、オリジナルのコンテンツやブランド関連コンテンツを作成し、個人的なネットワーク内で発信、共有するだけではなく、Blogや画像・ビデオ共有サイトなどに投稿することで、世界中のインターネットユーザにコンテンツを提供しています。そして、そのコンテンツを消費し、他のユーザと共有する世界のユーザがいます。

まさに、情報・コンテンツの出し手は企業やメディア、そしてその受け手は消費者といった今までの固定観念が崩れ、新しいパラダイムが沸き起こってきたわけです。すなわち、一般消費者も情報・コンテンツを提供する出し手となり、他ユーザの制作、発信する情報・コンテンツの受け手となっています。また、受け取った情報・コンテンツを、家族、会社の同僚、学校のクラスメート、地域の知り合いといったオンライン上にある自分のネットワークの人々と共有しています。ここで点から点へ転送されてきた情報・コンテンツが、面で共有されることになります。オープン、対等、双方向の会話が成り立ち、それを閲覧するユーザも巻き込んで会話が拡大してゆくことになります。

そして、その効果、波及範囲は国内だけに止まらず、世界に波及するということです。

え?

「米国、英語のコンテンツは非英語圏のユーザには波及しないだろ!」

そう考えられるのは無理もありません。

しかし、そうではありません。下図は、各国のインターネットユーザがアクセスしたコンテンツの言語比率を表しています。当然、豪、ニュージーランド、インド、英、アイルランド、カナダ、南アといった英語圏は英語でのコンテンツ消費が主です。しかし、韓国、台湾、日本、中国、欧州諸国、南米、イスラエルといった非英語圏でも少なからず英語でのコンテンツが消費されています。

皆さんだって、ご自分でNYT.comやBBC.co.uk、WSJ.comやBloomberg.comへアクセスされているように、英語は情報・コンテンツが世界へ拡散される障害にならないのです。 Source:comScore State of the Internet, Nov 2009

Source:comScore State of the Internet, Nov 2009

え?

「非英語圏ユーザが英語でコンテンツを消費しているとしても、ほんの少ししかいないじゃないか!!」

そうです。国によっては違いますが、控え目にみて10%未満といった処でしょうか。でも、この10%未満のユーザ達は、アーリーアダプターと呼ばれる人たちです。非英語圏であろうと英語くらい流暢に話せる各国のアーリーアダプターは、ビジネスや個人目的で最新ニュース、情報、コンテンツを探しています。政治、経済、財務、芸能、スポーツ、IT、ネットワーク、アプリの最新情報、もっとも影響のあるソースと言えば、米国の英語情報・コンテンツです。これらをいち早く入手するため、アーリーアダプターはアンテナを張っています。そして、かれらは自分のWeb、Blog、SNS、Twitterなどで最新情報を自国語に翻訳して国内ユーザと共有しています。

点と点がつながって、そこから面に拡散されているのです。

ここで大きな問題があります。

各国、各地域ごとの営業・販促活動は現地子会社、販社の責任ですが、非英語圏のアーリーアダプターが国境や子会社のテリトリを越えて、英語コンテンツを入手し、国内に露出、共有しているのです。

例えば、米国子会社にとって非英語圏のアーリーアダプターはターゲットではありません。彼らが如何に米国の英語コンテンツを入手したところで販売につながるわけではありませんから。一方、各国のアーリーアダプターに対して各国子会社、販社ができることはあまりありません。米国以外の子会社や販社が米国へアクセスする各国のアーリーアダプターに米国で何かすることはできませんから。しかし、世界中のインターネットユーザがひとつにつながり、各国のアーリーアダプターが最新の英語ニュース、情報、コンテンツを探しまくり、国内に供給している現在、どこが何をすべきでしょうか?

企業やメディアが一方的に情報やコンテンツを押し付けている時代から、一般消費者が自分の意見、判断、評価などを発信し始めたこと、そしてそれが消費者間で共有され、点から面に拡散されていること。これが最初のパラダイムシフトです。

そして、世界のアーリーアダプターが国境を越えて英語コンテンツを入手し、国内に共有し始めたことで、海外子会社や販社の責任や義務を超越した存在になっていること。この世界のアーリーアダプターに対応しなければいけないこと。これが2つめのパラダイムシフトです。 - このパラダイムシフトのバックボーンを支えているのがソーシャルメディアです。

上で紹介したANA総会は2006年でした。2006年というと、今、もっとも注目を集めているFacebookがすべてのインターネットユーザに解放された年ですし、YouTube、Twitter、あるいはLinkedInといったソーシャルメディアサイト・サービス・ツール・プラットフォームが出揃った年でした。

Source:Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship

それから4年たってみると、Facebookは世界で5億人、Twitterは1億人、LinkedInは0.75億人以上の登録ユーザを抱え、YouTubeでは毎日20億回以上もビデオが再生されています。

米国の直近データを見ると、2010年6月に米国インターネットユーザがオンラインで消費した時間のうち、22.7%(前年比43%増)はソーシャルネットワークです。インターネットの創生期から幅広く使われてきたemailは8.3%(同28%減)AOLやYahooといったポータル系は4.4%(同19%減)、チャットとして親しまれているIMは4%(同15%減)となっています。 Source:Mashable / Social Networking Dominates Our Time Spent Online

Source:Mashable / Social Networking Dominates Our Time Spent Online

情報・コンテンツの配信チャネルや共有スペースとしてもソーシャルメディアは上位を占めています。ニュースの配信を受けるチャネルとして、Twitter、FacebookがEmailを抜いて一位、二位を占めていますし、コンテンツを共有するスペースとしてFacebookが一位、Twitterが三位につけています。

Source:Silicon Allery Insider

Source:Silicon Allery Insider

如何に米国のインターネットユーザが、ソーシャルネットワークにアクセスし、情報・コンテンツを発信しながら、消費・共有・拡散しているかが分かります。

こういったパターンは何も米国だけに起っているのではなく、全世界共通です。Facebookの登録ユーザ5億人のうち70%は海外ユーザで、Twitterの登録ユーザ1億人のうち60%以上は海外ユーザなのですから。

このソーシャルメディアが企業のマーケティング戦略に大きな影響を与えています。今年6月、NYにおいてCorporate Social Media Summitが開催されました。ここに講師として参加した欧米各社の担当者21人中、Social Media、Digital、Online、Interactiveといった部門のディレクター、シニアマネージャという肩書がついている人は14人に及びます。三分の二の企業が、いままでの組織ではなく、エンパワーされた世界の消費者が活動しているソーシャルメディア(スペース)を担当する部署をすでに立ち上げているのです。また、既存の部署名のままであっても、Social Media、Digital、Online、Interactiveに関係するコミュニケーションを担当しているのは明らかです。

それは、今までの仕組みが変わってしまったからです。ソーシャルメディアによってエンパワーされた消費者、ユーザ、顧客は、今までの組織が行っていた既存業務では収まりきらない行動をとり、その影響は他部門に複層して及ぶからです。また、エンパワーされた消費者に対して企業・ブランドからのメッセージを送るには、既存の広報、広告、マーケティングチャネルではうまく行かないからです。

例えば、Heather Armstrong、別名dooceという女性Bloggerがいます。昨年、彼女は購入したばかりにも関らず故障続きのMayTag洗濯機のトラブルで堪忍袋の緒が切れ、「MayTag製品は決して買わないで。MayTag製品は悪夢よ」というTweetをしました。通常であれば、これはカスタマー・サービスの守備範囲です。根気強く顧客の苦情、トラブルに電話対応をするわけですが、時代が違います。顧客はWeb、Blog、SNS、Chat、SMS、そしてTwitterで顧客対応の一部始終をオープンに公表することができますので、メーカー対顧客のコミュニケーションが青天白日、全世界のインターネットユーザが注視の元に対応しなければなりません。また、悪いことに彼女のTwitterには当時でも100万人以上のフォロワーがいたのです。彼女が行ったTweetは100万人以上のタイムラインに表示されるわけです。小さな通信社、あるいは中堅の地方新聞社に匹敵する露出力がある彼女にカスタマーサービスが対処すべきでしょうか、対処可能でしょうか。すでに発信された彼女のTweetを見たユーザ達への対応はどこが、どうすべきでしょうか。

この場合、最終的にはMayTagの親会社、WhirlpoolのTwitterアカウントが彼女に対応しました。ここはWhirlpoolのコーポレートコミュニケーション部が管理し、Tweetを行っているアカウントです。企業情報を発信するTwitterアカウントが個別顧客のクレーム対応を行ったことになります。しかし、それも当然です。そのままでは、企業のブランド価値、評価を急落させかねないことになりますし、ひいては販売にも影響が出るかもしれないからです。 Source:Twitter / WhirlpoolCorp

Source:Twitter / WhirlpoolCorp

ソーシャルメディアパワーを身にまとった消費者に対応するため、企業はまず、新しい組織を作りました。その上で、ユーザ達が自分のブランドに対してBlogやTwitterで何を語っているのかモニタリングを開始しました。上のWhirlpoolがいい例です。自社関連ブランド名、あるいは@dooceをモニタリングしていなければ、傷はもっと深かったはずです。

また、企業の公式Webサイトにアクセスするユーザにサイトの分かりやすやコンテンツを評価してもらいサイトの改善につなげるためWebビジター調査も開始しています。

加えて、ブランド情報・コンテンツを共有してもらうため、WebサイトにFacebookやTwitterへのリンクボタンをつけたり、Facebookなどのソーシャルネットワーキングサイトに企業の公式ページを持って、ユーザと会話を始めています。 Source:Samsung.com/us/

Source:Samsung.com/us/

ソーシャルメディアは一般消費者に力を与えています。インターネットおよびパラダイムシフトがもたらした変革をベースに世界中の消費者が、企業、メディアに匹敵する質と量のニュース、情報、コンテンツの制作、発信を、Blog、Facebook、Twitterなどのソーシャルメディアスペースで行っています。その制作、発信されたニュース、情報、コンテンツを他のユーザ達が消費、共有し、その次のユーザ達につなげています。

そのため、インターネットおよびパラダイムシフト、そしてソーシャルメディアは、企業そのものの体制、組織、マーケティング戦略をも変革しています。 - 最後に、日本ブランドの危機を取上げます。

インターネット(+ブロードバンド)、パラダイムシフト、ソーシャルメディアが提供するもの、すなわち、- オープンで

- フラット、対等な

- 双方向のコミュニケーション、エンゲージメントをすること

- ブランド関連情報が発信され、共有、消費、再露出されている

- それがひとつの国内だけではなく、世界へ波及する

- 世界のインターネットユーザはひとつにつながっている

ソーシャルメディアマーケティング戦略のトップランナーのひとつである米Fordは、一昨年から消費者をソーシャルメディアスペースに巻き込んだFiesta Movementキャンペーンを行っていました。キャンペーンが終了した昨年末時点でFiestaが米国内で販売されれば購買すると8万人が回答していました。もし、Fiesta1台を200万円だとすれば、1,600億円の売り上げにつながるという結果を出しています。また、Explorerの最新モデルをFacebook内で発表したりと積極的にソーシャルメディアを活用しています。

Fordのソーシャルメディア戦略、キャンペーンから学習した競合、例えばVolkswagenは、2011年モデルのPolo GTIのキャンペーンをFacebookだけで開始しました。また、その公式ページの言語は英語だと宣言し、全世界の消費者に向けてFacebookをタッチポイントとする戦略を開始しています。BMWも同じです。Facebook内に本社管理のページを設け、全世界20カ国の子会社が開設しているFacebookページへのリンクページとして機能させています。BMWの本社ページも英語となっていますので、全世界の消費者に向けたポータルページなのです。

これら2社が開設しているFacebookページは、独本社が全世界のインターネットユーザに向けたゲートウェイとなっています。ここから世界の消費者にブランド関連ニュース、情報、コンテンツを発信し、彼らに消費、共有してもらい、彼らの友人・知人達に再露出してもらうための場所となっています。また、世界中の消費者が体験したブランド経験、画像でも、ビデオでも、コメントでも、それらを共有してもらうためのスペースとしても機能させています。

もう、昔と同じように既存マスメディアに広告を出しても、広報記事を掲載してもらっても、それらの情報・コンテンツを消費、共有してくれる消費者がいません。いや、正確には消費者はいるのですが、広告や広報記事を信用してくれる消費者がいないのです。消費者は、企業の広告や広報よりも、専門家の声や判断、社員との会話で得られた情報、あるいは自分と同じような人の意見や評価を信じているのです。Fordを含め、これら企業はそれを理解しています。

各社は、ターゲットとなる消費者が集うソーシャルメディアスペースにブランド自身が参加し、ファンやフォロワーになってくれる消費者とオープン、対等、双方向のコミュニケーションを行おうとしています。そうすることで、消費者の信頼を獲得しようとしています。

FordのGlobal VP-MarketingのJim Farleyは、Ad AgeのDigital Conference 2010において、15秒のTVCFで我々が聞いてほしいストーリーを話すことはできるが、我々が求めているのは顧客に我々のストーリーを語ってもらうことだ。顧客の信頼をどのように得るかを示してくれたのはデジタルだ。

と語っています。

Source:Ad Age / Digital Conference 2010

また、彼は以前の新車発表・発売に焦点を当てた既存メディアキャンペーンではなく、 メディアキャンペーン開始前から、そして終了後も継続されるソーシャルメディアスペースでの会話、エンゲージメントの重要性を指摘しています。

メディアキャンペーン開始前から、そして終了後も継続されるソーシャルメディアスペースでの会話、エンゲージメントの重要性を指摘しています。 キャンペーンに合わせた一時的な広告や広報活動ではなく、ソーシャルメディアスペースでユーザと、一から会話を紡ぎ、育て、垂れた稲穂をユーザの個人的コネクション、ネットワークに共有してもらう。その中で新しい接ぎ穂が出れば、それも大事に育ててゆく、そのなかで消費者の信頼を獲得するという、Fordの全く新しいパラダイムを惜しげもなく公表しています。

キャンペーンに合わせた一時的な広告や広報活動ではなく、ソーシャルメディアスペースでユーザと、一から会話を紡ぎ、育て、垂れた稲穂をユーザの個人的コネクション、ネットワークに共有してもらう。その中で新しい接ぎ穂が出れば、それも大事に育ててゆく、そのなかで消費者の信頼を獲得するという、Fordの全く新しいパラダイムを惜しげもなく公表しています。

Ford自体、まだグローバルな展開を見せていませんが、VolkswagenやBMWが学習成果を基にちゃっかりと一歩先のステップを踏み出しているように見えます。

こういった事例が自動車メーカーだけではなく異業種でも学習されてゆきます。B2C企業だけではなく、B2B企業も同じように学習してゆきます。各国現法はFordをお手本に、本社はVWやBMWをお手本にして、各社の広報、広告、マーケティング戦略にソーシャルメディアが取り入れられてゆきます。そして、世界中の消費者、顧客、ビジネスパートナー、サプライヤーを巻き込んだ会話、エンゲージメントが活発化してゆきます。

唯一、日本の企業を除いて...。

日本企業も国内では相応にソーシャルメディア対応を行っていますが、海外、あるいはグローバルな展開は非常に遅れています。

Facebook、Twitter、YouTubeのファン、フォロワー、購読者を集計し、Famecountというランキングを発表しているサイトがあります。 Source:Famecount

Source:Famecount

Facebook、Twitter、YouTubeというソーシャルメディアスペースの中心に、海外向け、あるいはグローバルな公式ページ、アカウントを持っている日本企業は数えるばかりです。とてもFacebookだけで1,200万人以上のファンをもっているStarbucks、Twitterに150万人以上のフォロワーがいるJetBlue、Dellとは比べられません。

しかし、Red Bullが3位、Zaraが15位、H&Mが20位、Lacoste、PUMA、BlackBerry、Adidas、Louis Vuitton、Nokiaなど世界の錚々たるブランドがちゃんと顔を出しています。こういった現状では、日本の企業・ブランドはソーシャルメディアスペースに存在していないに等しく、それでなくとも大きい欧米各社との露出ギャップは大きくなるばかりです。

幸いなことに今のところ、VWやBMW本社のようにFacebookをグローバルブランディングに活用しようとしている企業は限られています。しかし、Best Practiceは様々な場所、スペースでオープンに共有されるものですから、あなたの企業の競合メーカーがいつ、VWやBMW本社のようにソーシャルメディアを活用したマーケティング戦略を開始してもおかしくありません。

あなたの競合メーカーがソーシャルメディアを活用したグローバルなマーケティング戦略を開始した時、あなたの企業はそれに対応することができますか?すでに対応するための組織、予算、戦略を準備されていますか?

上述のSamsung.com/us/は、昨年末にヘッドハンドした人間をソーシャルメディアマネージャとし、今年1月のCESにおけるプレスコンファレンスをTwitterで同時中継したことから始まり、WebやEmailニュースレター、Facebook、YouTube、Twitterなど各種タッチポイントのソーシャル化を推進しています。彼は、今年、6月のCorporate Social Media Summitに講師として招かれプレゼンしていますし、7月には韓国Samsung本社においてCEOおよび100人以上の上層部に次のコミュニケーションプラットフォームのプレゼンをしています。これほど大きな動きをあなたの企業は同じように遂行することができますか?

あるいは、社内にこういった世界の動きをウォッチし、警鐘を鳴らしている組織、担当者はいますか?

もし、社内で準備がされておらず、世界の動きをウォッチすることもなく、社内に警鐘が鳴り響いていないのであれば、世界に誇る日本ブランドの価値、評価はとてつもない危機に直面していると言えます。

それは、

- 世界中の消費者がインターネット、パラダイムシフト、ソーシャルメディア、そして英語と言う共通語でひとつにつながっているということは全くないと考えますか?

- 広報、広告、マーケティング部といった既存の組織が、ソーシャルメディアによりエンパワーされ、情報・コンテンツの制作・発信力を増し、共有・拡散力も以前とは比べ物にならないほどパワーを持つようになった消費者に対応できると考えますか?

- 海外のことは海外の子会社、販社に任せておけばよく、各国のアーリーアダプター、インフルエンサーが翻訳し、国内に露出・共有する英語の情報・コンテンツなど気にする必要はないと考えますか?

- 競合メーカーが各国市場やグローバルブランディングにおいてソーシャル化を進める中、今まで通りの広報、広告、マーケティング戦略を踏襲していても、企業価値、評価、消費者の信頼などは下落しないと考えますか?

- WSJ、 NYT、WPなど一流マスメディアに広告を出稿し、PR WireやBusinessWireからプレスリリースを流し、CNNやSky、EurosportにCFを出し、Googleに検索広告、Yahooに ディスプレイ広告を出すことから、ソーシャル化、顧客の信頼獲得へと比重を移しているFordの戦略に全く危機感を感じませんか?

- 物やサービスを売るというマーケティングが、消費者あるいは顧客やユーザとの会話を醸成し、点から面へ広げてゆくマーケティングへ移行しているとは考えませんか?

日本航空の破たん原因を調べているコンプライアンス調査委員会が管財人に報告する内容には、組織の肥大化と経営者の 経営判断や全社的な危機意識の欠落が含 まれています。具体的には、営業や経営企画、運航本部といった組織が「縦割り」で横のつながりが乏しく、現場と上層部との間で風通しがわるくなっていたと 指摘しています。その結果、経営者が経営破綻に陥るような重大な事態に気づくのが遅れたとしています。

Source:Asahi.com / 日航破綻「歴代経営者の不作為が要因」

企業規模が大きくなればなるほど「親方日の丸」に近い意識が存在する可能性が高くなり、また、企業規模に慢心したグローバルな「危機意識の欠落」も存在可能性が高くなり、「ガラケー」といったひとつの製品だけではなく、企業全体が日本ローカルなガラパゴスブランドに陥ってしまう危険性が一層、高くなると恐れています。

この危険性を少しでも低くするためには、また、上の6点において少しでも不安や心配の種がおありなら、既存広報、広告、マーケティング戦略を見直し、新しいパラダイムを前提とした戦略への転換を強くお勧めします。

長文になりましたが、是非、厳しい現状を認識いただき、最善、最適な戦略を打ち出されることを願ってやみません。

2010/07/30

Global CEO Study from IBM

2004年から2年ごとに行われてきたIBMの「Global CEO Study」の2010年版が出ている。

全世界1,541人の一般企業CEO及び公共機関リーダー達のインタビューから導き出した3つの洞察、示唆の中から次の2つを取上げてみたい。

CEOは、常識破壊が多様な面で進むと予想し、新たなる経済環境は従来よりも変化が激しく、不確実かつ複雑で、従来とは構造的に異なるものになると認めている。

だから、

そして、Virgin AmericaのCEOのコメントにある「運航乗務員」とか、「若い世代の社員」を、「現在の消費者、ユーザ、顧客」と読み替えれば一層、納得がいく。

最後に、組織に創造性を発揮させ、顧客との接点を新たな発想で作りかえるCEOには、日本のグローバル企業のCEOも入っていてほしい。

全世界1,541人の一般企業CEO及び公共機関リーダー達のインタビューから導き出した3つの洞察、示唆の中から次の2つを取上げてみたい。

- 組織に創造性を発揮させるリーダーシップ

創造性を備えたリーダーは、常識を覆すようなイノベーションを実現し、時代遅れとなっているやり方を捨てる。

さらにCEOは、柔軟で創意に富んだ発想で、自身のマネージメント・スタイルおよびコミュニケーション・スタイルを組織に広めている。特に、次世代を担う社員、パートナー、顧客との関係強化が、こうした取り組みの主要目的だ。 - 顧客接点を新たな発想で作りかえる

グローバル化の進展とともに、世界中の情報が入手しやすくなった。これにより、顧客の知識は増え、多数の選択肢を持つようになった。CEOは、常に顧客と会話し、さらには顧客とともに商品・サービスを創りだすことこそが、他社との差別化をもたらすと考えている。

CEOは、常識破壊が多様な面で進むと予想し、新たなる経済環境は従来よりも変化が激しく、不確実かつ複雑で、従来とは構造的に異なるものになると認めている。

だから、

「デジタルネイティブである次の世代は、政治、公共機関、そしてビジネスのやり方に革命的な影響を及ぼすだろう。市民は変革を推進し、社会を根本的に変える。それは進化というレベルではない」と、CEO達のコメントには、デジタルネイティブとか、新しいコミュニケーション方法だとか、顧客が先導する技術革新に言及している。

Peter Gilroy, CEO, Kent County Council

「運航乗務員を社内のコミュニティに参加させるためには、バーチャルなコミュニケーション環境が必要だ。若い世代の社員は、まったく新しいコミュニケーション方法を求めている。多様な社員を一つにまとめるには、世代を越えたコミュニケーション戦略が必要だ」

David Cush, President and CEO, Virgin America Airlines

「技術はすでに顧客の行動に影響を与えている。顧客は最先端の技術を使って四大陸を駆け巡り、商品の価格を調べている」

Michael Ward, CEO, Harrods

そして、Virgin AmericaのCEOのコメントにある「運航乗務員」とか、「若い世代の社員」を、「現在の消費者、ユーザ、顧客」と読み替えれば一層、納得がいく。

最後に、組織に創造性を発揮させ、顧客との接点を新たな発想で作りかえるCEOには、日本のグローバル企業のCEOも入っていてほしい。

ラベル:

Misc.,

Paradigm Shift

2010/06/14

Speaking at Ascii Seminar on Friday in Tokyo

今週末、Ascii総研とWeb Directions East主催のセミナー、「企業Twitterは誰が使うべきか」に参加させてもらうことになりました。

Source:アスキー総合研究所 / セミナー 企業Twitterは誰が使うべきか

Source:アスキー総合研究所 / セミナー 企業Twitterは誰が使うべきか

セミナータイトルからは幾分というか、大きく外れるかもしれないが、「パラダイムシフトを理解する欧米企業が進めるソーシャルメディアを縫合したIMC(統合マーケティングコミュニケーションズ)が世界のユーザに露出、共有されることで日本ブランドの価値が下落する。なんとかしなければ...」という話を考えています。

海外向け広報、広告、マーケティングご担当の方に聞いていただければと思います。

海外向け広報、広告、マーケティングご担当の方に聞いていただければと思います。

Source:アスキー総合研究所 / セミナー 企業Twitterは誰が使うべきか

Source:アスキー総合研究所 / セミナー 企業Twitterは誰が使うべきかセミナータイトルからは幾分というか、大きく外れるかもしれないが、「パラダイムシフトを理解する欧米企業が進めるソーシャルメディアを縫合したIMC(統合マーケティングコミュニケーションズ)が世界のユーザに露出、共有されることで日本ブランドの価値が下落する。なんとかしなければ...」という話を考えています。

海外向け広報、広告、マーケティングご担当の方に聞いていただければと思います。

海外向け広報、広告、マーケティングご担当の方に聞いていただければと思います。

ラベル:

Misc.

2010/05/24

Walk on Water, 3D?

たまには気休めのビデオでも見たい気分だ。

ということでYouTubeに「Walk on Water」というビデオが上っていた。

Source:YouTube / Walk on Water

こんな馬鹿げたビデオでも3Dで撮ったらどうなるんだろうと考えてしまう。

下のグラフはモニター、PC、携帯なども含めた3Dディスプレイ全体の市場規模予想だが、DisplaySearchによれば、2009年に20万台の3D TVが2018年には6,400万台、170億㌦の規模になるとの予測が出ている。

Source:DisplaySearch / 3d revenues forecast

これほど期待される3DTVだが、SonyのEVPでConsumer product devices groupのPresident、Hiroshi Yoshioka氏は、

ま、これは多分に、低い3Dクオリティを指摘されているワーナーブラザーズの「Clash of the Titans(タイタンの戦い)」が念頭にあるようだが、普段、我々人間が裸眼で見ている3D映像そのままのように、自然で素晴らしい3Dコンテンツが提供できるかどうかが3D TV普及の鍵になるということだ。

Source:The Hollywood Reporter / Sony exec : Poorly executed 3D threatens biz

ということで、一番の上のビデオを3D化してもあまり意味はなさそうだ。バイラルビデオを除けば。

ということでYouTubeに「Walk on Water」というビデオが上っていた。

Source:YouTube / Walk on Water

こんな馬鹿げたビデオでも3Dで撮ったらどうなるんだろうと考えてしまう。

下のグラフはモニター、PC、携帯なども含めた3Dディスプレイ全体の市場規模予想だが、DisplaySearchによれば、2009年に20万台の3D TVが2018年には6,400万台、170億㌦の規模になるとの予測が出ている。

Source:DisplaySearch / 3d revenues forecast

これほど期待される3DTVだが、SonyのEVPでConsumer product devices groupのPresident、Hiroshi Yoshioka氏は、

Poorly executed 3D is harmful, and it threatens its long-term successと、べガスで開催されたNABコンベンションの基調講演で語っている。

ま、これは多分に、低い3Dクオリティを指摘されているワーナーブラザーズの「Clash of the Titans(タイタンの戦い)」が念頭にあるようだが、普段、我々人間が裸眼で見ている3D映像そのままのように、自然で素晴らしい3Dコンテンツが提供できるかどうかが3D TV普及の鍵になるということだ。

Source:The Hollywood Reporter / Sony exec : Poorly executed 3D threatens biz

ということで、一番の上のビデオを3D化してもあまり意味はなさそうだ。バイラルビデオを除けば。

ラベル:

Misc.,

Online Video,

Viral

2010/05/21

Global Teens Impact

2009年の資料だが、「Global Glance」というタイトルがつき、世界中のティーン(12歳~19歳)をプロファイリングしているレポートがTNSから出ている。

5大陸、16カ国において12歳~19歳のティーンは合計4.61億人、そして個人的な購買力合計は5,920億㌦という途方もない購買層を構成している。

もちろん、このティーンプロファイルで最大の存在感を発揮しているのは米国ではなく、中国だ。約1.8億人が2,360億㌦もの購買力を擁している。人数で38.4%、購買力で39.9%だ。

これを先進国、途上国に分けてみると以下のようになる。

これを先進国、途上国に分けてみると以下のようになる。

先進国のティーンは7,100万人で購買力は2,680億㌦。途上国のティーンは3.9億人で購買力は3,240億㌦となる。

Source:TNS / Research

Source:TNS / Research

TNSと年代区切りがちょっと違うが、PEWの「Social Media and Young Adult」というデータを見ると、2000年時点で12歳~17歳のティーンズのインターネット普及率は75%弱、それが2009年には93%に上昇している。これは18歳~29歳と同率一位で、他のどの世代よりも高い。

Source:PEW / Social Media and Young Adult

Source:PEW / Social Media and Young Adult

彼らティーンズの就学時には家庭に複数PC、携帯、インターネットがあり、学校の宿題はGoogleで検索、学校や近くの友人とIM、携帯でSMSおしゃべりをし、iPodで音楽を聴き、DSでゲームをしているミレニアム世代=デジタルネイティブ世代だ。小学生でBlogを書き、Facebookにプロファイルを持って友人達とやり取りし、YouTubeにもビデオをアップし、Flickrで携帯で撮った写真を交換している。

そんな彼らが自国内の情報・コンテンツ、製品・サービスだけに満足していると思っていると大きな火傷を負うことになる。

Facebook、MySpace、Beboなどは言うまでもなく、Twitter、YouTube、Flickrなど、彼らを国境を越えて結びつけ、エンゲージするサイト、サービス、ツールがそこらじゅうに満ち溢れている。

以前、Starbucksのwallにあるコメントを調べたところ、英語以外の言語での書込みは7%前後だ。それに非英語圏ユーザの英語での書込みを加えれば15%くらいは行くのではないだろうか。企業・ブランドとエンゲージするのは本社が存在する該当国ユーザだけではなく、進出先の各国、そして、まだ進出していない海外諸国のユーザであってもインターネットアクセスさえあれば全く問題なく情報・コンテンツを消費、共有することができる。

そして、わざわざ、英語サイト・コンテンツを消費・共有する世界のティーンが抱える個人的なリレーションズ、コネクションズ、ネットワークは自国および海外ユーザへと広がっている。そのネットワークに英語コンテンツが自国語で、あるいは第三外国で共有されてゆく。

彼らに友人、ファン、フォロワーといった形でエンゲージしてもらうことは途方もない可能性を秘めていると見る企業・ブランドと、そうではない企業・ブランドとのギャップは、また途方もなく広く、深く、そして致命的となる。

5大陸、16カ国において12歳~19歳のティーンは合計4.61億人、そして個人的な購買力合計は5,920億㌦という途方もない購買層を構成している。

もちろん、このティーンプロファイルで最大の存在感を発揮しているのは米国ではなく、中国だ。約1.8億人が2,360億㌦もの購買力を擁している。人数で38.4%、購買力で39.9%だ。

これを先進国、途上国に分けてみると以下のようになる。

これを先進国、途上国に分けてみると以下のようになる。先進国のティーンは7,100万人で購買力は2,680億㌦。途上国のティーンは3.9億人で購買力は3,240億㌦となる。

Source:TNS / Research

Source:TNS / ResearchTNSと年代区切りがちょっと違うが、PEWの「Social Media and Young Adult」というデータを見ると、2000年時点で12歳~17歳のティーンズのインターネット普及率は75%弱、それが2009年には93%に上昇している。これは18歳~29歳と同率一位で、他のどの世代よりも高い。

Source:PEW / Social Media and Young Adult

Source:PEW / Social Media and Young Adult彼らティーンズの就学時には家庭に複数PC、携帯、インターネットがあり、学校の宿題はGoogleで検索、学校や近くの友人とIM、携帯でSMSおしゃべりをし、iPodで音楽を聴き、DSでゲームをしているミレニアム世代=デジタルネイティブ世代だ。小学生でBlogを書き、Facebookにプロファイルを持って友人達とやり取りし、YouTubeにもビデオをアップし、Flickrで携帯で撮った写真を交換している。

そんな彼らが自国内の情報・コンテンツ、製品・サービスだけに満足していると思っていると大きな火傷を負うことになる。

Facebook、MySpace、Beboなどは言うまでもなく、Twitter、YouTube、Flickrなど、彼らを国境を越えて結びつけ、エンゲージするサイト、サービス、ツールがそこらじゅうに満ち溢れている。

以前、Starbucksのwallにあるコメントを調べたところ、英語以外の言語での書込みは7%前後だ。それに非英語圏ユーザの英語での書込みを加えれば15%くらいは行くのではないだろうか。企業・ブランドとエンゲージするのは本社が存在する該当国ユーザだけではなく、進出先の各国、そして、まだ進出していない海外諸国のユーザであってもインターネットアクセスさえあれば全く問題なく情報・コンテンツを消費、共有することができる。

そして、わざわざ、英語サイト・コンテンツを消費・共有する世界のティーンが抱える個人的なリレーションズ、コネクションズ、ネットワークは自国および海外ユーザへと広がっている。そのネットワークに英語コンテンツが自国語で、あるいは第三外国で共有されてゆく。

彼らに友人、ファン、フォロワーといった形でエンゲージしてもらうことは途方もない可能性を秘めていると見る企業・ブランドと、そうではない企業・ブランドとのギャップは、また途方もなく広く、深く、そして致命的となる。

2010/05/20

Look at yourself from head to toe after this

次のビデオを見ていただきたい。

日本には乙武さんがおられ、出版直後に「五体不満足」をむさぼるようにして読んだ記憶がある。

Source:Wikipedia / 乙武洋匡

Source:乙武洋匡公式サイト

このように心を揺さぶるビデオや、心が暖まったり、あっと息を飲むビデオ、思わず見入ってしまうビデオ、そして、講演者のメッセージを深く考えさせられるビデオがある。

参考:Free Hug Campaign : Global Viral Effect (Online Ad 2006/12/05)

参考:Amazing Ball Girl (Online Ad 2008/06/30)

参考:Extreme Sheep LED Art (Online Ad 2009/03/24)

参考:Anything Possible / Last Lecture by Randy Pausch (Online Ad 2008/07/30)

今更ながらビデオの力に脱帽するだけだ。

さて、日本のグローバル企業の中には世界中でCSRを実施しているケースが少なくない。各国の自治体、NGOと連携して多様な活動を実施している中から、年に2回でも、3回でもいい。ユーザの参加やコンテンツの共有を呼び掛けるビデオはできないのだろうか。

あるいはFlipがやっているキャンペーンをグローバルに共同で展開することもできなくはないはずだ。

参考:Online Video for NGO (Online Ad 2010/03/01)

価値を提供できて初めて情報・コンテンツは消費、共有、再露出してもらえるのだから。

日本には乙武さんがおられ、出版直後に「五体不満足」をむさぼるようにして読んだ記憶がある。

Source:Wikipedia / 乙武洋匡

Source:乙武洋匡公式サイト

このように心を揺さぶるビデオや、心が暖まったり、あっと息を飲むビデオ、思わず見入ってしまうビデオ、そして、講演者のメッセージを深く考えさせられるビデオがある。

参考:Free Hug Campaign : Global Viral Effect (Online Ad 2006/12/05)

参考:Amazing Ball Girl (Online Ad 2008/06/30)

参考:Extreme Sheep LED Art (Online Ad 2009/03/24)

参考:Anything Possible / Last Lecture by Randy Pausch (Online Ad 2008/07/30)

今更ながらビデオの力に脱帽するだけだ。

さて、日本のグローバル企業の中には世界中でCSRを実施しているケースが少なくない。各国の自治体、NGOと連携して多様な活動を実施している中から、年に2回でも、3回でもいい。ユーザの参加やコンテンツの共有を呼び掛けるビデオはできないのだろうか。

あるいはFlipがやっているキャンペーンをグローバルに共同で展開することもできなくはないはずだ。

参考:Online Video for NGO (Online Ad 2010/03/01)

価値を提供できて初めて情報・コンテンツは消費、共有、再露出してもらえるのだから。

ラベル:

CSR,

Misc.,

Online Video

2010/05/18

Most adaptable to change

一般にダーウィンの言葉として伝えられる、「It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.」という言葉がある。

一般にダーウィンの言葉として伝えられる、「It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.」という言葉がある。日本語では「強い者が生き残ったわけではない。賢い者が生き残ったわけでもない。変化に対応した者が生き残ったのだ」と訳されていることが多いようだ。

ただし、これはどうもダーウィンの言葉ではないようだ。本当は「Monkey Trial(Scopes Trial、スコープス裁判、1925年)」においてClarence Darrow(写真)という被告側弁護士が言った言葉のようで、1987年の米議会で引用されて議事録にも残っているようだ。

それがいつの間にやらというか、1997年頃からダーウィンの言葉として引用されるようになり、何代か前の威勢のいい日本の首相もそのまま引用してしまったらしい。

Source:Darwin Correspondence Project

Source:Mahalo Answers

Source:Wikiquote / Clarence Darrow

それはさておき、「強い者が生き残ったわけではない。賢い者が生き残ったわけでもない。変化に対応した者が生き残ったのだ」という言葉は、次のように言い換えてはどうだろう。

すなわち、「新興のソーシャルメディアがコミュニケーションを変革し、絶大な力を誇っていたレガシーマスメディアが衰退し、苔むした旧態依然の広報、広告、マーケティング、ブランディング戦略はソーシャルメディアスペースでは評価されることもなく、ブロードキャストされるメッセージのROIは地に落ちた。新しいコミュニケーションスペース、ユーザとのオープン・対等・双方向のエンゲージメント、個人の持つリレーションズ、コネクションズ、ネットワークがコアになりつつある変化に対応できる企業・ブランドだけが評価される(生き残る)」。

それを如実に示している図がある。YahooやMSが抱えるアドネットワークは別としてサイト単体での広告impression数だ。レガシーマスメディア系サイトの停滞、落ち込みを横目に見ながらただ一人、右肩上がりを続けるのはFacebookのみだ。

Source:SAI Chart of the Day

Source:SAI Chart of the Dayこれらレガシーマスメディアにしがみつく企業・ブランドの価値、評価も停滞、落ち込むimpression数と運命を共にしなければと願う。

ラベル:

Internet,

Marketing,

Misc.,

Newspaper/Magazine

2010/04/22

iPad application

iPadが発売されるや否や、GapがiPadアプリをリリースしている。

このアプリを使い、ジーンズ、セレブ、デザイナービデオや音楽も聞けるし、オンラインショッピングもできるようだ。

ただし、iTunesのレビューによるとクラッシュしているようだ。

Source:Adverblog / Gap + iPad = cool

Source:iTunes / Gap 1969 Stream

電子ブックリーダーとして持ち運びの良さ、画面の大きさ、高い処理能力などが広く、高く評価されているが、ひょっとすると、電子ブックリーダーとしてよりも企業・ブランドにとって見ると携帯デバイスを押さえて3番目のスクリーンになってしまうのではないのだろうか。そんな気がする。

このアプリを使い、ジーンズ、セレブ、デザイナービデオや音楽も聞けるし、オンラインショッピングもできるようだ。

ただし、iTunesのレビューによるとクラッシュしているようだ。

Source:Adverblog / Gap + iPad = cool

Source:iTunes / Gap 1969 Stream

電子ブックリーダーとして持ち運びの良さ、画面の大きさ、高い処理能力などが広く、高く評価されているが、ひょっとすると、電子ブックリーダーとしてよりも企業・ブランドにとって見ると携帯デバイスを押さえて3番目のスクリーンになってしまうのではないのだろうか。そんな気がする。

ラベル:

Misc.

2010/04/14

Negative Sentiment of Tiger Woods

Tiger Woodsを使ったNikeのTVCFが4月7日にESPNやGolf Channelで放送された。

このCFには、"Tiger, I am more prone to be inquisitive to promote discussion. I want to find out what your thinking was. I want to find out what your feelings are, and did you learn anything?"という父親の声が聞こえてくる。

このTVCFの意味、スポンサーの戦略を検討する間もなく、何番目かの女性が名乗り出たようだ。同じ日に「Tiger Woodsが隣人の娘と寝た」という報道がされていた。

Source:The Hollywood Gossip / Raychel Coudriet Alleges Affair with Tiger Woods

Tiger Woodsの不倫騒動によってAccentureやAT&Tはスポンサーを降り、P&GのGilletteは広告にTigerを使うのを中止した。一方、スポンサーを降りなかった中にはElectronic ArtsやNikeがいる。

そして、そのNikeはマスターズ開催に合わせて新しいTVCFをぶつけてきた。しかし、もう出尽くしたはずだった不倫話がまた出てきた。Raychelのようなケースは、真贋はともかく、これからも出てくる。そのたびに修復されたはずの古傷が開き、出血してしまう。

Tiger Woodsに関するオンラインバズのセンチメントはここ1カ月間ほどポジティブが2%、ネガティブが3%となっている。3%というネガティブ比率は通常の3倍だが、終息しそうな落ち着きを見せていた。しかし、TVCFなどの新しい露出があり、それを追いかけるような新しいスキャンダルが出てくると、そのたびにネガティブが跳ね上がるといったパターンは当分続きそうだ。

以前であればこんなリアルタイムに近いセンチメント分析などできなかった。だから関係者の損得に合わせてごり押しに近い復活CFもあったかもしれない。しかし、現在、スポンサーの意図した露出、訴求をそのまま受け入れる消費者、ユーザはいない。彼らのネガティブセンチメントを計測することができる現在、Nikeがどうするのか興味が尽きない。

このCFには、"Tiger, I am more prone to be inquisitive to promote discussion. I want to find out what your thinking was. I want to find out what your feelings are, and did you learn anything?"という父親の声が聞こえてくる。

このTVCFの意味、スポンサーの戦略を検討する間もなく、何番目かの女性が名乗り出たようだ。同じ日に「Tiger Woodsが隣人の娘と寝た」という報道がされていた。

Source:The Hollywood Gossip / Raychel Coudriet Alleges Affair with Tiger Woods

Tiger Woodsの不倫騒動によってAccentureやAT&Tはスポンサーを降り、P&GのGilletteは広告にTigerを使うのを中止した。一方、スポンサーを降りなかった中にはElectronic ArtsやNikeがいる。

そして、そのNikeはマスターズ開催に合わせて新しいTVCFをぶつけてきた。しかし、もう出尽くしたはずだった不倫話がまた出てきた。Raychelのようなケースは、真贋はともかく、これからも出てくる。そのたびに修復されたはずの古傷が開き、出血してしまう。

Tiger Woodsに関するオンラインバズのセンチメントはここ1カ月間ほどポジティブが2%、ネガティブが3%となっている。3%というネガティブ比率は通常の3倍だが、終息しそうな落ち着きを見せていた。しかし、TVCFなどの新しい露出があり、それを追いかけるような新しいスキャンダルが出てくると、そのたびにネガティブが跳ね上がるといったパターンは当分続きそうだ。

以前であればこんなリアルタイムに近いセンチメント分析などできなかった。だから関係者の損得に合わせてごり押しに近い復活CFもあったかもしれない。しかし、現在、スポンサーの意図した露出、訴求をそのまま受け入れる消費者、ユーザはいない。彼らのネガティブセンチメントを計測することができる現在、Nikeがどうするのか興味が尽きない。

ラベル:

Misc.

2010/03/24

Worldwide TV shipment 2009

ひと月ほど前、Display Searchが、全世界のTV出荷台数をアップしていた。

全世界のTV出荷台数は2.11億台、そのうちLCDは1.46億台。Q4の出荷台数も5,000万台を越えて前年比50%増、前期比35%増と破竹の勢いだ。LCD、Plasma、OLEDなどフラットTVのシェアは75%ラインを初めて超えて、売上の90%を占めたそうだ。

なかでもLCD TVの中でLEDバックライトタイプは出荷台数の4%、金額は11%を占めるまでに成長している。

なかでもLCD TVの中でLEDバックライトタイプは出荷台数の4%、金額は11%を占めるまでに成長している。

そして、ブランド別の売上ではとにかくSamsungが強い。LGEも含めてトップ5ブランドで前年比増を達成したのは韓国メーカーだけ。日本メーカーは3社とも前年比減となっている。

なお、LGEは2009年の売上シェアで2ポイントもアップして13.2%にまで達した。トップ5の中で前年同期比20%増も達成し、伸び率ではトップを飾っている。

Source:DisplaySearch / Global LCD TV Shipment Reached 146M Units in 2009

Source:DisplaySearch / Global LCD TV Shipment Reached 146M Units in 2009

さて、LGEがなぜ2009年に伸び率トップ、年間売上シェア13.2%を達成したかというと、2008年12月11日に出ているプレスリリースからうかがい知ることができる。

初めて世界市場に向けて「stylish design and smart technology」というブランドIDを掲げ、11月から英国でプリント広告キャンペーンを開始、12月から英、仏、豪、ブラジル、露でTVキャンペーンも開始する。

フォーカスする製品は以下の通り。

そして、今は閉鎖されているが、マイクロサイトも立ち上げていたようだ。また、面白いのはConde Nastとタイアップして、VogueやVanity Fairなどでプレースメント広告などもやり、5年間のF1スポンサーシップも契約して長期間のブランドキャンペーンを継続する。

という内容だ。

Source:LGE / LG Electronics Launches Global Brand Campaign Based on News Brand Identity

各国で行われたこういったブランドキャンペーンがLGEの売上シェアに直結したと短絡するつもりはないが、消費者心理が冷え込んでいた2009年に売上シェアを2ポイントも伸ばし13.2%に達した主要な原動力になったことだけは間違いのないところだろう。

そして、LGEのオンラインバズはSamsungのそれと拮抗している。過去6カ月においてLGEは約100万件、Samsunは約114万件だ。両社のバズシェアはLGE47%に対してSamsungの53%となっている。どのカテゴリも同様のシェアなのだが、唯一、Twitterバズは違う。LGEが74%に対してSamsungは26%でしかない。

バズは広告・広報・イベントキャンペーンなどがトリガーとなるが、それを拡張、拡大、共有、再露出してくれるソーシャルメディアユーザを忘れてはいけない。そして、そのバズはユーザマインドにしみこみ、ブランド認知、想起などへつながってゆく。

SamsungがCESのプレスコンファレンスをTwitterで同時中継したことは「Samsung Twitter Press Conference」で紹介した。そのSamsungをニュース配信プラットフォームとしてFacebookの上を行くTwitterバズで圧倒しているLGEのTwitterマーケティングや、広告キャンペーンの物量で勝るSamsungにどのようにLGEが対抗し、これだけのオンラインバズを発生させてきたのか、興味が尽きない。

参考:Samsung Twitter Press Conference (Online Ad 2010/01/08)

全世界のTV出荷台数は2.11億台、そのうちLCDは1.46億台。Q4の出荷台数も5,000万台を越えて前年比50%増、前期比35%増と破竹の勢いだ。LCD、Plasma、OLEDなどフラットTVのシェアは75%ラインを初めて超えて、売上の90%を占めたそうだ。

なかでもLCD TVの中でLEDバックライトタイプは出荷台数の4%、金額は11%を占めるまでに成長している。

なかでもLCD TVの中でLEDバックライトタイプは出荷台数の4%、金額は11%を占めるまでに成長している。そして、ブランド別の売上ではとにかくSamsungが強い。LGEも含めてトップ5ブランドで前年比増を達成したのは韓国メーカーだけ。日本メーカーは3社とも前年比減となっている。

なお、LGEは2009年の売上シェアで2ポイントもアップして13.2%にまで達した。トップ5の中で前年同期比20%増も達成し、伸び率ではトップを飾っている。

Source:DisplaySearch / Global LCD TV Shipment Reached 146M Units in 2009

Source:DisplaySearch / Global LCD TV Shipment Reached 146M Units in 2009さて、LGEがなぜ2009年に伸び率トップ、年間売上シェア13.2%を達成したかというと、2008年12月11日に出ているプレスリリースからうかがい知ることができる。

初めて世界市場に向けて「stylish design and smart technology」というブランドIDを掲げ、11月から英国でプリント広告キャンペーンを開始、12月から英、仏、豪、ブラジル、露でTVキャンペーンも開始する。

フォーカスする製品は以下の通り。

- タッチスクリーンの携帯

- TV

- 洗濯機

- HDサウンドのホームシアター

そして、今は閉鎖されているが、マイクロサイトも立ち上げていたようだ。また、面白いのはConde Nastとタイアップして、VogueやVanity Fairなどでプレースメント広告などもやり、5年間のF1スポンサーシップも契約して長期間のブランドキャンペーンを継続する。

という内容だ。

Source:LGE / LG Electronics Launches Global Brand Campaign Based on News Brand Identity

各国で行われたこういったブランドキャンペーンがLGEの売上シェアに直結したと短絡するつもりはないが、消費者心理が冷え込んでいた2009年に売上シェアを2ポイントも伸ばし13.2%に達した主要な原動力になったことだけは間違いのないところだろう。

そして、LGEのオンラインバズはSamsungのそれと拮抗している。過去6カ月においてLGEは約100万件、Samsunは約114万件だ。両社のバズシェアはLGE47%に対してSamsungの53%となっている。どのカテゴリも同様のシェアなのだが、唯一、Twitterバズは違う。LGEが74%に対してSamsungは26%でしかない。

バズは広告・広報・イベントキャンペーンなどがトリガーとなるが、それを拡張、拡大、共有、再露出してくれるソーシャルメディアユーザを忘れてはいけない。そして、そのバズはユーザマインドにしみこみ、ブランド認知、想起などへつながってゆく。

SamsungがCESのプレスコンファレンスをTwitterで同時中継したことは「Samsung Twitter Press Conference」で紹介した。そのSamsungをニュース配信プラットフォームとしてFacebookの上を行くTwitterバズで圧倒しているLGEのTwitterマーケティングや、広告キャンペーンの物量で勝るSamsungにどのようにLGEが対抗し、これだけのオンラインバズを発生させてきたのか、興味が尽きない。

参考:Samsung Twitter Press Conference (Online Ad 2010/01/08)

ラベル:

Asia,

Case Study,

Marketing,

Misc.,

Online Monitoring,

TV

2010/03/10

2010 Vancouver Paralympic

カナダのパラリンピック委員会が、初めて2010年バンクーバー・パラリンピックをプロモートするための広告キャンペーンを開始している。

スレッジホッケーのRay Grassi、水泳のStephanie DixonをフィーチャーしたTVCF、プリント広告が始まっている。中でも下のStephanieの広告に目を奪われた。「同情なんていらない。でも彼女の対戦相手は...」というキャッチ以上に、まっすぐにこちらを見つめる彼女の視線にくぎ付けとなった。

素晴らしいビデオもYouTubeに上がっている。

Source:Ads of the World / 2010 Vancouver Paralympic Games

Source:Scaryideas / Canadian Paralympic Committee : Stephanie Dixon Swimming

Source:Canadian Paralympic Committee

スレッジホッケーのRay Grassi、水泳のStephanie DixonをフィーチャーしたTVCF、プリント広告が始まっている。中でも下のStephanieの広告に目を奪われた。「同情なんていらない。でも彼女の対戦相手は...」というキャッチ以上に、まっすぐにこちらを見つめる彼女の視線にくぎ付けとなった。

素晴らしいビデオもYouTubeに上がっている。

Source:Ads of the World / 2010 Vancouver Paralympic Games

Source:Scaryideas / Canadian Paralympic Committee : Stephanie Dixon Swimming

Source:Canadian Paralympic Committee

2010/03/09

Toyota Risk Management -3

先週末の「Toyota Risk Management -2」で、

参考:Toyota Risk Management -2 (Online Ad 2010/03/05)

さて、Toyotaの芝刈り機の急発進、急加速をあざ笑い、「Toyotaの芝刈り機もリコール」だというビデオが上っている。

実は、このビデオを制作したのはAudiだ。Audiによれば、制作したのは昨年の9月でToyotaのリコールが始まる前だ。ビデオはガソリンエンジンの芝刈り機よりもモーターの芝刈り機の優位性を訴えるのが真意だそうだが、どこかの誰かがAudiのビデオにキャプションを追加してYouTubeに挙げたらしいとのこと。

Source:Brand Channel / Audi's Competitive Advertising Jabs BMW, Stings Toyota

これ以外にもToyotaをあげつらうビデオなどが今後、続々と登場してくるはずだ。YouTube、DailyMotion、Vimeo等など、そしてそれらがBlogやTwitter、FacebookやMySpace、Bebo等、幅広いソーシャルメディアスペースで共有されることになる。

この大きな流れを押し留めることは誰にも、どんな大企業にもできはしない。

誹謗中傷するビデオの削除要請を行って削除されたとしても、もうその時には、数10本の複製が様々なサイトにアップされている。イタチごっこはどんなに優秀な弁護士に大金を払っても、終わることはない。

これを見ただけでもブランドをコントロールしているのは企業・ブランドではなく、個人、ユーザ、消費者だということが分かる。この理解がない限り、リスクマネージメントはできない。リスクマネージメントを行っている企業・ブランドでこの点を考えているところはありますか?契約しているリスクマネージメントサービスはこの点の対処は完璧ですか?

ソーシャルメディアを考慮しないいかなるリスクマネージメントも意味がない。また、クライシス予防手段としてソーシャルメディアを考慮しないいかなるリスクマネージメントも意味がない。

そのために何をすべきかは明らかだ。

ソーシャルメディアスペースにおいて、Toyotaに対して好意的なコメント、書込みをしている多くの顧客、ユーザがいる。彼らの助けを借りずして、彼ら のブランド体験を共有してもらわずして、企業・ブランド側の資金力に任せたコミュニケーションを行ったところで、競合コミュニケーションとの差し引きにな るだけだ。と書いた。

今回のケースでToyotaが復活する最も重要なポイントはソーシャルメディアスペースの活用如何にかかっていると見るが、いかがだろうか?

参考:Toyota Risk Management -2 (Online Ad 2010/03/05)

さて、Toyotaの芝刈り機の急発進、急加速をあざ笑い、「Toyotaの芝刈り機もリコール」だというビデオが上っている。

実は、このビデオを制作したのはAudiだ。Audiによれば、制作したのは昨年の9月でToyotaのリコールが始まる前だ。ビデオはガソリンエンジンの芝刈り機よりもモーターの芝刈り機の優位性を訴えるのが真意だそうだが、どこかの誰かがAudiのビデオにキャプションを追加してYouTubeに挙げたらしいとのこと。

Source:Brand Channel / Audi's Competitive Advertising Jabs BMW, Stings Toyota

これ以外にもToyotaをあげつらうビデオなどが今後、続々と登場してくるはずだ。YouTube、DailyMotion、Vimeo等など、そしてそれらがBlogやTwitter、FacebookやMySpace、Bebo等、幅広いソーシャルメディアスペースで共有されることになる。

この大きな流れを押し留めることは誰にも、どんな大企業にもできはしない。

誹謗中傷するビデオの削除要請を行って削除されたとしても、もうその時には、数10本の複製が様々なサイトにアップされている。イタチごっこはどんなに優秀な弁護士に大金を払っても、終わることはない。

これを見ただけでもブランドをコントロールしているのは企業・ブランドではなく、個人、ユーザ、消費者だということが分かる。この理解がない限り、リスクマネージメントはできない。リスクマネージメントを行っている企業・ブランドでこの点を考えているところはありますか?契約しているリスクマネージメントサービスはこの点の対処は完璧ですか?

ソーシャルメディアを考慮しないいかなるリスクマネージメントも意味がない。また、クライシス予防手段としてソーシャルメディアを考慮しないいかなるリスクマネージメントも意味がない。

そのために何をすべきかは明らかだ。

2010/02/24

Social Media Power of Samsung & LGE Customers

2009年Q3に世界中で販売されたTV(ブラウン管TVを含む)のトップシェアはSamsungで21.9%、LGEが12.9%だ。この2社に日本メーカー3社が続いている。

Twiceが伝えていたDisplaySearchの予想では2009年、LCD TVの年間出荷台数は1.27億~1.3億台だそうなので、上のシェアをそのままLCD TV出荷台数に乱暴に引用すると、Samsungは約2,860万台、LGEは約1,690万台を販売することになる。

そして2009年Q2の携帯出荷台数は合計で2.696億台、シェアトップはNokiaで1億台以上を出荷して38.3%を占めている。が、それに続くのはSamsungが5,230万台で19.4%、LGEが2,980万台で11.1%となっている。韓国の2社シェアはその他を除き唯一前年比アップしている。

そして2009年Q2の携帯出荷台数は合計で2.696億台、シェアトップはNokiaで1億台以上を出荷して38.3%を占めている。が、それに続くのはSamsungが5,230万台で19.4%、LGEが2,980万台で11.1%となっている。韓国の2社シェアはその他を除き唯一前年比アップしている。

2009年通期の出荷台数も乱暴にQ2の4倍、約10億台とし、Q2のシェアをそのまま通期シェアと仮定するとSamsungは約3.8億台、LGEは1.9億台ということになる。

2009年通期の出荷台数も乱暴にQ2の4倍、約10億台とし、Q2のシェアをそのまま通期シェアと仮定するとSamsungは約3.8億台、LGEは1.9億台ということになる。

Source:DisplaySearch

Source:Twice / DisplaySearch Hikes LCD TV Unit Forecasts

Source:MocoNews

乱暴な話だが、Samsungは2009年にTVと携帯電話で約4億人以上、LGEは約2億人以上の顧客を獲得したことになる。

これら膨大な顧客は、インターネットユーザであり、SNSユーザ、Blogユーザ、FlickrやTwitterユーザでもある。こういったソーシャルメディアスペースに参加するユーザが自分の日常生活や学校、職業に関すること、興味のあるトピック、そしてブランド関連コンテンツを共有している。このコンテンツ共有ネットワーク、コネクション、リレーションズに参加する人々がブランドWOMを拡散している。

そう考えた場合、1年間に4億とか2億といったサイズの顧客を獲得する両社はとてつもない可能性を抱えていることになる。例えば、2007年と2008年の販売台数=既存顧客数を合算すると10億とか5億超といったサイズになる。このサイズのソーシャルメディアスペースのユーザが一斉にブランド関連コンテンツを発信し始めたとしたら...!!!

これら既存顧客をブランドアンバサダーとして活動してもらうマーケティングを考えると夜も寝られない。

Twiceが伝えていたDisplaySearchの予想では2009年、LCD TVの年間出荷台数は1.27億~1.3億台だそうなので、上のシェアをそのままLCD TV出荷台数に乱暴に引用すると、Samsungは約2,860万台、LGEは約1,690万台を販売することになる。

そして2009年Q2の携帯出荷台数は合計で2.696億台、シェアトップはNokiaで1億台以上を出荷して38.3%を占めている。が、それに続くのはSamsungが5,230万台で19.4%、LGEが2,980万台で11.1%となっている。韓国の2社シェアはその他を除き唯一前年比アップしている。

そして2009年Q2の携帯出荷台数は合計で2.696億台、シェアトップはNokiaで1億台以上を出荷して38.3%を占めている。が、それに続くのはSamsungが5,230万台で19.4%、LGEが2,980万台で11.1%となっている。韓国の2社シェアはその他を除き唯一前年比アップしている。 2009年通期の出荷台数も乱暴にQ2の4倍、約10億台とし、Q2のシェアをそのまま通期シェアと仮定するとSamsungは約3.8億台、LGEは1.9億台ということになる。

2009年通期の出荷台数も乱暴にQ2の4倍、約10億台とし、Q2のシェアをそのまま通期シェアと仮定するとSamsungは約3.8億台、LGEは1.9億台ということになる。Source:DisplaySearch

Source:Twice / DisplaySearch Hikes LCD TV Unit Forecasts

Source:MocoNews

乱暴な話だが、Samsungは2009年にTVと携帯電話で約4億人以上、LGEは約2億人以上の顧客を獲得したことになる。

これら膨大な顧客は、インターネットユーザであり、SNSユーザ、Blogユーザ、FlickrやTwitterユーザでもある。こういったソーシャルメディアスペースに参加するユーザが自分の日常生活や学校、職業に関すること、興味のあるトピック、そしてブランド関連コンテンツを共有している。このコンテンツ共有ネットワーク、コネクション、リレーションズに参加する人々がブランドWOMを拡散している。

そう考えた場合、1年間に4億とか2億といったサイズの顧客を獲得する両社はとてつもない可能性を抱えていることになる。例えば、2007年と2008年の販売台数=既存顧客数を合算すると10億とか5億超といったサイズになる。このサイズのソーシャルメディアスペースのユーザが一斉にブランド関連コンテンツを発信し始めたとしたら...!!!

これら既存顧客をブランドアンバサダーとして活動してもらうマーケティングを考えると夜も寝られない。

ラベル:

Marketing,

Misc.,

Mobile,

People Power,

Social Media Marketing,

WOM

2010/02/19

Indifference to Paradigm Shift

Don't be Oblivious to the Dangers of Human Traffickingというビデオが上っている。

UKのStartFreedom.orgが2月12日から始めているキャンペーンで、国際的な人身売買を禁止しようと呼びかけている。

もうひとつある。

なぜ、このビデオを紹介する気になったかというと、企業・ブランド、広告・PR・マーケティングエージェンシーなどが見て見ぬふり、無関心を装い、今までの平穏なビジネスを送る傍らで、彼ら自身のレピュテーション、ブランド価値、ブランドロイヤルティといたものを伝えるはずのマスメディアがズタズタ、ボロボロにされていると見えたからだ。ビジネスのコアを形成していたマスメディアが、ソーシャルメディアスペースからの狼藉者、乱暴者によって、その席、位置から引きずりおろされ、目の届かぬ所へ連れていかれて袋叩きにされるのが予想できたからだ。

そして、そのもぬけの殻になったスペースに今までと同じように教科書、テスト用紙、食器、グラスが並べられたとしても、その席にいるはずのマスメディアが今までと同じようにクラスや家族の一員を構成し、今までどおりの会話が成立し、楽しく幸せな生活を送ることはできないと思えたからだ。

俺には、私には、うちの会社には関係ないと、パラダイムシフトから目をそむけている限り、ある日、突然、侵入してきた暴漢がクラスや家族の一員を拉致し、地の果てに売り飛ばしたとしても分からない。そんな気がした。

UKのStartFreedom.orgが2月12日から始めているキャンペーンで、国際的な人身売買を禁止しようと呼びかけている。

もうひとつある。

なぜ、このビデオを紹介する気になったかというと、企業・ブランド、広告・PR・マーケティングエージェンシーなどが見て見ぬふり、無関心を装い、今までの平穏なビジネスを送る傍らで、彼ら自身のレピュテーション、ブランド価値、ブランドロイヤルティといたものを伝えるはずのマスメディアがズタズタ、ボロボロにされていると見えたからだ。ビジネスのコアを形成していたマスメディアが、ソーシャルメディアスペースからの狼藉者、乱暴者によって、その席、位置から引きずりおろされ、目の届かぬ所へ連れていかれて袋叩きにされるのが予想できたからだ。

そして、そのもぬけの殻になったスペースに今までと同じように教科書、テスト用紙、食器、グラスが並べられたとしても、その席にいるはずのマスメディアが今までと同じようにクラスや家族の一員を構成し、今までどおりの会話が成立し、楽しく幸せな生活を送ることはできないと思えたからだ。

俺には、私には、うちの会社には関係ないと、パラダイムシフトから目をそむけている限り、ある日、突然、侵入してきた暴漢がクラスや家族の一員を拉致し、地の果てに売り飛ばしたとしても分からない。そんな気がした。

ラベル:

Misc.

2010/02/17

HP Computer Racist?

あるショップでHPのMediaSmartとWeb camを使って顔認識・トラッキングをテストしたところ、黒人の顔を認識せず、カメラが動かないというビデオがYouTubeに上がっている。

このビデオは何もHPのコンピュータが人種差別をしていると糾弾しているのではなく、「何か変?」的なビデオなのだが、12月28日のViral Video Chartの10位にランクされていた。その時点で152万回視聴され、381のBlogが記事を書き、8,046個のコメントがあり、1,481のTweetがあった。

ちょっとした注目を集めていたわけで、いくつかのメディア系Blogでも取上げられていた。

そのひとつにLaptopmag.comのBlogがある。そこがビデオに対するHPのVoodoo Blogからのコメントを紹介していた。

Source:HP Voodoo Blog

Source:HP Voodoo Blog

まず、HPは日本、インド、南米、欧州など世界のHP社員と、世界中の全てのユーザ、多様な人種のユーザに最高の製品を提供するために協力していると書き出し、人種差別などまったくないことをソフトトーンで述べている。

その後、YouTubeのビデオに言及し、基本的な顔認識のしくみ、考えられる原因、HPがトラブル解決に当たっている間、Webcam利用のガイドも参照してほしいこと、そして、フォーラムやTwitterへフィードバックを送って欲しいことを書いている。

ビデオはHPを糾弾しているわけではないので、ピリピリした感じはないが、真摯にことに当たっている担当者の顔が見えてくる。メーカー側の認識、考え方やこう操作しろといった使い方を押し付けるのではなく、顧客・ユーザの意見、評価を対等に受け入れるスタンスが見えてくる。そしてユーザとのコミュニケーションがクローズドなスペースではなく、オープンなソーシャルメディアスペースで行うという当然の理解も見える。

ここにユーザは、企業・ブランド・メーカーの誠意、クオリティ、スタンスを見る。そして、YouTubeだけではなく他のソーシャルメディアスペースをモニタリングし、顧客サービス・満足度向上に努めているメーカー、言いたいことを言うだけの口だけではなく、耳も目もあるメーカーをユーザは見る。

売るための広告、PR、マーケティングや営業とは違うエンゲージメント、コネクション、リレーションズがある。そんな時代にいつまでも広告、PR、マーケティング、営業といった組織しか活用できないとしたら...?

このビデオは何もHPのコンピュータが人種差別をしていると糾弾しているのではなく、「何か変?」的なビデオなのだが、12月28日のViral Video Chartの10位にランクされていた。その時点で152万回視聴され、381のBlogが記事を書き、8,046個のコメントがあり、1,481のTweetがあった。

ちょっとした注目を集めていたわけで、いくつかのメディア系Blogでも取上げられていた。

そのひとつにLaptopmag.comのBlogがある。そこがビデオに対するHPのVoodoo Blogからのコメントを紹介していた。

Source:HP Voodoo Blog

Source:HP Voodoo Blogまず、HPは日本、インド、南米、欧州など世界のHP社員と、世界中の全てのユーザ、多様な人種のユーザに最高の製品を提供するために協力していると書き出し、人種差別などまったくないことをソフトトーンで述べている。

その後、YouTubeのビデオに言及し、基本的な顔認識のしくみ、考えられる原因、HPがトラブル解決に当たっている間、Webcam利用のガイドも参照してほしいこと、そして、フォーラムやTwitterへフィードバックを送って欲しいことを書いている。

ビデオはHPを糾弾しているわけではないので、ピリピリした感じはないが、真摯にことに当たっている担当者の顔が見えてくる。メーカー側の認識、考え方やこう操作しろといった使い方を押し付けるのではなく、顧客・ユーザの意見、評価を対等に受け入れるスタンスが見えてくる。そしてユーザとのコミュニケーションがクローズドなスペースではなく、オープンなソーシャルメディアスペースで行うという当然の理解も見える。

ここにユーザは、企業・ブランド・メーカーの誠意、クオリティ、スタンスを見る。そして、YouTubeだけではなく他のソーシャルメディアスペースをモニタリングし、顧客サービス・満足度向上に努めているメーカー、言いたいことを言うだけの口だけではなく、耳も目もあるメーカーをユーザは見る。

売るための広告、PR、マーケティングや営業とは違うエンゲージメント、コネクション、リレーションズがある。そんな時代にいつまでも広告、PR、マーケティング、営業といった組織しか活用できないとしたら...?

2010/02/15

Super Bowl and Pepsi

例によってUSA Todayで2010年のSuper BowlのAd Meter Trackがあり、今年はMars Snickersがトップに選出されている。

Source:USA Today / Super Bowl XLIV ads

Source:USA Today / Super Bowl XLIV ads

63本のCFがあるが、常連の顔が見えない。Pepsiだ。

Pepsiは2月1日から「Pepsi Refresh Project」をスタートしている。2月4日、木曜日のAOLトップページにはバナー広告を掲出してトラフィックをサイトへ誘引していた。

今まで何十年にもわたり、「be sociable, have a Pepsi」と叫び続けてきたブランドが、今度はPepsiが行う社会貢献を一般消費に支援してもらう取り組みを始めたわけだ。Pepsiの新しいメッセージを広めるためにFacebookやTwitterを動員してくる。

今まで何十年にもわたり、「be sociable, have a Pepsi」と叫び続けてきたブランドが、今度はPepsiが行う社会貢献を一般消費に支援してもらう取り組みを始めたわけだ。Pepsiの新しいメッセージを広めるためにFacebookやTwitterを動員してくる。

福祉、芸術や文化、教育などに関して、Pepsiが支援すべき団体、グループ、目的などを一般から募集し、年間で2,000万㌦を拠出する予定だ。それもPepsiが決めるのではなく、一般ユーザの投票によって決めてゆく。

Source:NYT / Pepsi Invites the Public to Do Good

Pepsi Refresh Projectのページへ行くと、5,000㌦、25,000㌦、5万㌦、25万㌦の区分けがあり、様々な個人からのアイディア、団体からのアイディアが上っている。

Source:Pepsi Refresh Project

Source:Pepsi Refresh Project

そして、Facebookにもファンページがある。すでに51万人以上がファンになっている。Pepsi-Refresh Everythingから何回となく書込みがあるが、そのほとんどに数百人が「like this」をクリックしている。

Source:Facebook / Pepsi - Refresh Everything

Source:Facebook / Pepsi - Refresh Everything

Super Bowlという年に一度のお祭りには常連に加え毎年新顔が加わるのが常だった。その中でも長年、顔見世の一角に必ず出ていた企業・ブランドが顔を見せない。その代わり、二段も、三段も消費者、ユーザに近付き、同じ目線から物を言い、同じ立場に立って経験を共有しようとしている。

そして、どんなアイディア、活動に資金を拠出するかは一般消費者、ユーザの投票によって決まることが、今までのCSR、社会貢献、慈善事業とまったく異なる点だ。企業・ブランドの独りよがりで決められ、その年だけはCSRレポートに仰々しく実績を書き連ねられるプロジェクトとは違い、貢献を受ける側が、いろいろなアイディアの中から、その目的、効果や波及を勘案し、そして自分自身がどのように貢献できるかをも含めて決めることができる。

参考:Donations for Haiti (Online Ad 2010/01/21)

参考:Travel Brands for Haiti (Online Ad 2010/01/26)

もう顔の見えない企業・ブランドがどんなに長く、多く、Super Bowlというお祭りに参加しても、残るのは宴のあとの寒々しさと、そこらじゅうに散らかり、くしゃくしゃになったパンフやカタログ、そして領収証の明細と合わない効果だ。

特に、今年以降のCSRレポートに、実施したイベント、プロジェクトの内容や参加者・団体数しか書けない企業・ブランドはどうするのだろう?

Source:USA Today / Super Bowl XLIV ads

Source:USA Today / Super Bowl XLIV ads63本のCFがあるが、常連の顔が見えない。Pepsiだ。

Pepsiは2月1日から「Pepsi Refresh Project」をスタートしている。2月4日、木曜日のAOLトップページにはバナー広告を掲出してトラフィックをサイトへ誘引していた。

今まで何十年にもわたり、「be sociable, have a Pepsi」と叫び続けてきたブランドが、今度はPepsiが行う社会貢献を一般消費に支援してもらう取り組みを始めたわけだ。Pepsiの新しいメッセージを広めるためにFacebookやTwitterを動員してくる。

今まで何十年にもわたり、「be sociable, have a Pepsi」と叫び続けてきたブランドが、今度はPepsiが行う社会貢献を一般消費に支援してもらう取り組みを始めたわけだ。Pepsiの新しいメッセージを広めるためにFacebookやTwitterを動員してくる。福祉、芸術や文化、教育などに関して、Pepsiが支援すべき団体、グループ、目的などを一般から募集し、年間で2,000万㌦を拠出する予定だ。それもPepsiが決めるのではなく、一般ユーザの投票によって決めてゆく。

Source:NYT / Pepsi Invites the Public to Do Good

Pepsi Refresh Projectのページへ行くと、5,000㌦、25,000㌦、5万㌦、25万㌦の区分けがあり、様々な個人からのアイディア、団体からのアイディアが上っている。

Source:Pepsi Refresh Project

Source:Pepsi Refresh Projectそして、Facebookにもファンページがある。すでに51万人以上がファンになっている。Pepsi-Refresh Everythingから何回となく書込みがあるが、そのほとんどに数百人が「like this」をクリックしている。

Source:Facebook / Pepsi - Refresh Everything

Source:Facebook / Pepsi - Refresh EverythingSuper Bowlという年に一度のお祭りには常連に加え毎年新顔が加わるのが常だった。その中でも長年、顔見世の一角に必ず出ていた企業・ブランドが顔を見せない。その代わり、二段も、三段も消費者、ユーザに近付き、同じ目線から物を言い、同じ立場に立って経験を共有しようとしている。

そして、どんなアイディア、活動に資金を拠出するかは一般消費者、ユーザの投票によって決まることが、今までのCSR、社会貢献、慈善事業とまったく異なる点だ。企業・ブランドの独りよがりで決められ、その年だけはCSRレポートに仰々しく実績を書き連ねられるプロジェクトとは違い、貢献を受ける側が、いろいろなアイディアの中から、その目的、効果や波及を勘案し、そして自分自身がどのように貢献できるかをも含めて決めることができる。

参考:Donations for Haiti (Online Ad 2010/01/21)

参考:Travel Brands for Haiti (Online Ad 2010/01/26)

もう顔の見えない企業・ブランドがどんなに長く、多く、Super Bowlというお祭りに参加しても、残るのは宴のあとの寒々しさと、そこらじゅうに散らかり、くしゃくしゃになったパンフやカタログ、そして領収証の明細と合わない効果だ。

特に、今年以降のCSRレポートに、実施したイベント、プロジェクトの内容や参加者・団体数しか書けない企業・ブランドはどうするのだろう?

2010/02/10

Disaster Management

Decker BlogのBert Deckerが昨年末の22日に、「The Top Ten Best Communicators of 2009」と、「The Top Ten Worst Communicators of 2009」をアップしている。

Best Communicator of 2009として彼が選んだのは、ほぼ1年前、「ハドソン川の奇跡」を起こしたSully Sullenberger機長だ。

彼の「Best Communicator」としての資質は、彼が地元に帰った時、そしてCBSの60 MinutesでKatie Couricがインタビューをしているビデオからもうかがえる。

Watch CBS News Videos Online

状況が配置した乗員チームが、やるべき業務、要求される業務、訓練された業務を遂行しただけだ。極限状況下の機長として要求される業務を遂行するにあたり、(定期的に行われる厳しい訓練をベースとして、)沈着冷静、正確な状況判断、対応と指示を行っただけだと語っている。

彼の言葉には誇張や修飾、暗示はない。自身の判断を間違いのない事実として理解し、それを正確に伝える単純明快な単語を選んでいる。全幅の信頼が置けるといった形容ができる存在だ。

結果として「Best Communicator」として彼が選ばれたのは、様々な状況下において最適、最善、最速の判断を下すための訓練があったからだ。その訓練がなければハドソン川の藻屑として消えただろうし、生還したとしても各メディアが挙って彼のコメントやインタビューを争うこともなかったろう。

今、企業・ブランドのレピュテーションはリアルタイムの危機にさらされている。Facebookであれ、BlogやTwitterであれ、リアルタイムで世界中のインターネットユーザに露出、共有され、再露出されてゆく。こんな時代に、最悪状況を前提としたソーシャルメディアトレーニングがなければ、刻々と変化する状況に即して、最適、最善、最速の判断を行うことはできない。

既存レガシーメディアを前提としたマインドセットを転換しない限り、現在のリアルタイムリスクに対応することはできない。また、一朝事ある時に、既存レガシーメディアを前提としただけの危機管理、トレーニングで対応することは不可能だ。

Best Communicator of 2009として彼が選んだのは、ほぼ1年前、「ハドソン川の奇跡」を起こしたSully Sullenberger機長だ。

彼の「Best Communicator」としての資質は、彼が地元に帰った時、そしてCBSの60 MinutesでKatie Couricがインタビューをしているビデオからもうかがえる。

Watch CBS News Videos Online

状況が配置した乗員チームが、やるべき業務、要求される業務、訓練された業務を遂行しただけだ。極限状況下の機長として要求される業務を遂行するにあたり、(定期的に行われる厳しい訓練をベースとして、)沈着冷静、正確な状況判断、対応と指示を行っただけだと語っている。

彼の言葉には誇張や修飾、暗示はない。自身の判断を間違いのない事実として理解し、それを正確に伝える単純明快な単語を選んでいる。全幅の信頼が置けるといった形容ができる存在だ。

結果として「Best Communicator」として彼が選ばれたのは、様々な状況下において最適、最善、最速の判断を下すための訓練があったからだ。その訓練がなければハドソン川の藻屑として消えただろうし、生還したとしても各メディアが挙って彼のコメントやインタビューを争うこともなかったろう。

今、企業・ブランドのレピュテーションはリアルタイムの危機にさらされている。Facebookであれ、BlogやTwitterであれ、リアルタイムで世界中のインターネットユーザに露出、共有され、再露出されてゆく。こんな時代に、最悪状況を前提としたソーシャルメディアトレーニングがなければ、刻々と変化する状況に即して、最適、最善、最速の判断を行うことはできない。

既存レガシーメディアを前提としたマインドセットを転換しない限り、現在のリアルタイムリスクに対応することはできない。また、一朝事ある時に、既存レガシーメディアを前提としただけの危機管理、トレーニングで対応することは不可能だ。

ラベル:

Marketing,

Misc.,

PR,

Reputation Management,

Risk Management

2010/02/05

E-Reader Comparison Chart

あまりデバイスに立ち入ったエントリは書いたことがないが、iPadの登場でそうもいかなくなってきた。

単純な電子書籍リーダー、携帯とNetbookの間にくるE-reader、あるいはMP3視聴デバイス、単純なWebサーフデバイスといった基本的に単機能デバイスとしてあったものが、ビデオプレイヤー、ミュージックセンター、インターネットポータルなどの機能が追加された複合デバイスとしてiPadが登場した。

デバイスとしてのインパクトよりも、これらデバイスが今後与えるであろうインパクトを見るためにもベンチマークが必要だと思っていたところ、mocoNewsから比較表が出ていたので紹介する。

(クリックで拡大)

この比較表に抜けてはいるがCESでデビューしたSamsungのReaderも今年中にはお目見えする。また、英IntereadのCOOL-ER Readerもある。

この比較表に抜けてはいるがCESでデビューしたSamsungのReaderも今年中にはお目見えする。また、英IntereadのCOOL-ER Readerもある。

Source:mocoNews / How Do E-Reader Stack Up with iPad In The Mix?

これら全てをモバイルに括ることなどできないが、モバイルに少なからず影響するはずだ。ということは、モバイルデバイスとして、ユーザと企業・ブランドをつなぐ架け橋の一部ともなる。あるいは、まったく新しいコネクション、リレーションを開発、拡張してくれるデバイスになるのかもしれない。

なぜなら今のモバイルデバイスでは、あまりにもできることが限られているからだ。紙のように薄く、ビニールのように折りたためるデバイスは無理としても、PC同様の表示と操作性を希望するユーザは多い。彼らが殺到するデバイスが誕生した時、モバイルの可能性も大きく広がるはずだ。

単純な電子書籍リーダー、携帯とNetbookの間にくるE-reader、あるいはMP3視聴デバイス、単純なWebサーフデバイスといった基本的に単機能デバイスとしてあったものが、ビデオプレイヤー、ミュージックセンター、インターネットポータルなどの機能が追加された複合デバイスとしてiPadが登場した。

デバイスとしてのインパクトよりも、これらデバイスが今後与えるであろうインパクトを見るためにもベンチマークが必要だと思っていたところ、mocoNewsから比較表が出ていたので紹介する。

(クリックで拡大)

この比較表に抜けてはいるがCESでデビューしたSamsungのReaderも今年中にはお目見えする。また、英IntereadのCOOL-ER Readerもある。

この比較表に抜けてはいるがCESでデビューしたSamsungのReaderも今年中にはお目見えする。また、英IntereadのCOOL-ER Readerもある。Source:mocoNews / How Do E-Reader Stack Up with iPad In The Mix?

これら全てをモバイルに括ることなどできないが、モバイルに少なからず影響するはずだ。ということは、モバイルデバイスとして、ユーザと企業・ブランドをつなぐ架け橋の一部ともなる。あるいは、まったく新しいコネクション、リレーションを開発、拡張してくれるデバイスになるのかもしれない。

なぜなら今のモバイルデバイスでは、あまりにもできることが限られているからだ。紙のように薄く、ビニールのように折りたためるデバイスは無理としても、PC同様の表示と操作性を希望するユーザは多い。彼らが殺到するデバイスが誕生した時、モバイルの可能性も大きく広がるはずだ。

登録:

投稿 (Atom)