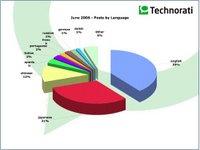

PEWの新しい調査というよりは、Backgrounderというメモに「Web2.o」がある。

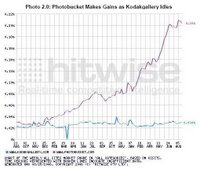

PEWの新しい調査というよりは、Backgrounderというメモに「Web2.o」がある。HitwiseのデータからPhotobucketsとKodakgallery、WikipediaとEncarta、MySpaceとGeocityのカテゴリごとのマーケットシェアを出している。

KodakgalleryとPotobucketの場合、2004年末までは均衡していたシェアが、2005年から離れ始め、2006年に入ると一桁違うシェアの差になっている。「All」カテゴリでWeb2.0系のPotobucket(シェア0.2%)が、Web1.0系の伝統的ブランドであるKodakgallery(シェア0.03%)を大きく引き離している。

それよりも劇的なのはWikipediaだ。コンテンツが世界中のユーザによって編集されている百科事典は、MSNのフリーバージョン、Encarta Encyclopediaが低迷するにもかかわらず、「Education - Reference」カテゴリで20.81%のシェアを獲得している。

それよりも劇的なのはWikipediaだ。コンテンツが世界中のユーザによって編集されている百科事典は、MSNのフリーバージョン、Encarta Encyclopediaが低迷するにもかかわらず、「Education - Reference」カテゴリで20.81%のシェアを獲得している。Wikipediaの年齢構成を見ると、18-24歳でEncartaよりも10ポイント%もユーザを多く集め、逆に35歳以上はEncartaのほうが4ポイントも多くなっている。

Wikipedia Encarta

18-24歳 24.25% 14.92%

25-34歳 23.25% 26.48%

35-44歳 24.01% 25.28%

45-54歳 17.11% 18.93%

55歳+ 11.38% 14.40%

最後に、「All」カテゴリでMySpaceとGeocityを比べると、4.88%のMySpae、0.1%のGeocityとなり、その差は歴然だ。

最後に、「All」カテゴリでMySpaceとGeocityを比べると、4.88%のMySpae、0.1%のGeocityとなり、その差は歴然だ。Geocityは町、隣人、ホームページといった場所を仲立ちとする世界の話、そしてMySpaceはプロファイル、Blog、ビデオへのリンクなど個人を仲立ちとする世界の話だ。Geocityは個人の世界への入り口として自分の町や隣人を作るのだが、MySpaceは個人への直接、および友人や家族といった社会生活へのアクセスを可能とした。

PEWは、現状をWeb2.0、あるいは10.0であろが、なかろうが、今日のインターネットは将来世代へのポジティブなベータであることに疑義はないと結んでいる。

Source:PEW / Web2.0

PEWのWeb2.0の基本的な論調は、参照しているSlate、Slateが言及しているNews Weekと同様に、あやふやな定義のWeb2.0に踊らされるな。基本的にWeb1.0でも、10.0でも構わない。次世代のベータ版インターネットが今、ここにあるという説だ。そのための結びと、副題として、「More than a buzzword, but still not easily defined」がある。

参考:Slate

参考:News Week

しかし、英語既成メディアの両雄であるCNNおよびNYTと、Web2.0の旗手であるYouTube、Wikipedia、MySpaceのリーチをAlexaholicを使って比較したのが下のグラフだ。

2003年まで影も見えなかったWikipediaとMySpaceが、2004年末から大きく立ち上がり、2005年に立ち上がったYouTubeと共に2006年から高く飛翔しているのが明白だ。NYTは2005年当初、CNNは2006年始めには2サイトに追い抜かれ、その2サイトも年半ばにはYouTubeに抜かれている。

2003年まで影も見えなかったWikipediaとMySpaceが、2004年末から大きく立ち上がり、2005年に立ち上がったYouTubeと共に2006年から高く飛翔しているのが明白だ。NYTは2005年当初、CNNは2006年始めには2サイトに追い抜かれ、その2サイトも年半ばにはYouTubeに抜かれている。これはPEWが示すように、若者が主体で主導するブームではない。MySpaceの最大デモグラフィックは35-54歳で、40.6%を占めている。若者ではなく、アーリーマジョリティとレイトマジョリティが殺到しているのがMySpaceだ。

参考:SNS Demographics Continue To Shift, Getting Older

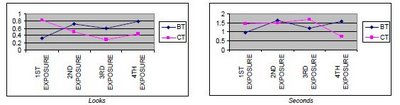

また、毎月何日サイトへアクセスするかを米国のトップWeb(グループ)サイトを見ると、Time Warner、MSといった大ブランドサイトは昨年比アクセスが減っているのに対し、MySpace、FacebookといったSNS系サイトのアクセスが増えている。(Source:eMarketer)

また、毎月何日サイトへアクセスするかを米国のトップWeb(グループ)サイトを見ると、Time Warner、MSといった大ブランドサイトは昨年比アクセスが減っているのに対し、MySpace、FacebookといったSNS系サイトのアクセスが増えている。(Source:eMarketer)技術、マーケティング戦略によってWeb1.o/2.0を区別したり、誰もが飛びつく魔法の言葉として線を引いているのではない。ここにあるのは;

- CNN、NYTといった既成ニュースメディアの確立したブランド、オン・オフラインの総合露出から誘導されるリーチを、ユーザが創造するコンテンツメディアへのリー チが上回っているということ、

- 膨大なコンテンツを誇るブランドサイトへのアクセスより、市民メディアが創造するコンテンツサイトへのアクセスが多くなっていること、

- 既成メディアからの一方的な情報提供、すなわちWeb1.0時代から、コンテンツの発信、共有、流通、受信のコンテンツフローすべてを一般ユーザが仕切るというWeb2.0時代へ大きくメディアがシフトしつつあるということ、

- ANAで多く聴かれたように、使い古されたトップダウンではなく、グラスルーツ、ボトムアップのマーケティングが必要なこと、

- そしてこれを前提として、マーケティング戦略の大変革が必要なことだ。